【徐淑卿專欄】AI,不能說的秘密?

+ More 作者/徐淑卿看到六月底公布的《文策院2025年第一季臺灣出版市場動態》,中文電子書目比上一季增加1219種。出版量排名前十的出版社,有些應是來自對岸簡中轉繁體出版,但不管來自哪裡,都讓人不免好奇:這裡有多少書是AI生成的?我想像一種出版旅程。若有人在亞馬遜的自助出版(KDP)上架以AI生成的英文書籍,作者可能假借真實人物或虛構,再以AI翻譯成幾種語言,製作成電子書、有聲書,上架到不同語種的大型圖書銷售平台。這應該輕而易舉。當然,在台灣出中文電子書,毋須繞道亞馬遜,我只是以此假設AI生成書籍來源包含但不限本地製造。尤其若有英文版,有基本訊息的作者資料,有譯者,看起來就像正規的翻譯書了。這種作法可以為出版品的可信度「加值」。假若AI生成書籍確實充斥銷售通路,但這是台灣目前需要在意的問題嗎?不論電子書或有聲書,現在台灣大平台上都有看似出自AI的出版品,但銷售未必佳。既然賣得不好,就讓它們放著墊底,充實書量,又有什麼關係?但是,既然AI生成的出版品已經出現在銷售通路,這就是遲早必須面對的問題。有些國家今年已經開始進行規範,像是中國。現在網路稍作搜尋,就可見教人如何用AI製作電子書的影片。根據《商業內幕》報導,今年美國聯邦貿易委員會對一家公司展開調查。這家公司教客戶如何用AI生成書籍和電子書,在2022年賺了5千萬美元。被調查的原因是,他們對亞馬遜氾濫大量AI生成書籍推波助瀾,而且顧客投訴,這2千美元的課程,若退訂,難以取得退款。這麼多人趨之若鶩,意味這不是無利可圖,即使銷售不佳,但它以低成本大量生產,一旦上架,就可能被不知情的讀者購買,從而獲得收入。正因為讀者可能購買,就產生許多問題。一,讀者可能從書中獲得錯誤訊息;二,當讀者發現內容有問題時,受騙的感覺使他們對平台與其他出版品失去信任;三,AI大量生成的書籍與人類的創作,價值可以等同嗎?如果沒有清楚標示,價值就會被混淆。最後,AI生成的書籍更容易造假與侵權。最為人所知且影響深遠的例子就是,美國出版評論家JaneFriedman在2023年8月發表的文章〈IWouldRatherSeeMyBooksGetPiratedThanThis(Or:WhyGoodreadsandAmazonAreBecomingDumpsterFires)〉。有人使用她的名字用AI生成「垃圾書」在亞馬遜出售。這些書名包括:《從零開始打造吸引人的電子書、建立作者平台,並實現利潤最大化》、《如何快速撰寫與出版電子書並賺錢》等。JaneFriedman憤怒的是,這些人利用讀者對她的信任,誤導他們以為這是她的著作,但一旦讀者買了讀了這些書,「卻可能永遠失去對真正作者的信任」。荒謬的是,要把這些假書從作者資訊中刪除或下架,必須由作者申請,但是誰會有空花這麼多時間監控以你為名的假書上架?JaneFriedman說,當她在推特說這件事時,有位作家跟她說,過去一週,她就申報了29本不實書籍。JaneFriedman的文章促成一些改變。當年9月,亞馬遜發布新規定,區分AI生成與用AI輔助書籍,若是用AI生成必須告知,但這訊息僅供後台管理,讀者閱覽的前台是看不到的。亞馬遜的態度說明電商平台的被動。有更多內容上架是首要之務,至於是否有責任或必要性,將AI生成的出版品予以標識,讓讀者作為購買判準,則是另一件事。平台態度如此,但改變仍在發生。美國作家協會於2023年10月宣布將進行「HumanAuthored」方案,這是一個表明「非AI創作」的作者身份認證系統,可以讓讀者有所識別。2025年美國作家協會開始實施這個方案,並提供官方標誌,證明作者的身份是人類,而不是AI。作家協會執行長MaryRasenberger說,這項認證不是拒絕人工智慧技術,而是幫助讀者信任人類作者的情感和原創性。即使使用人工智慧的拼寫檢查或研究工具,但確保創造本質來自人類智力也很重要。今年1月韓國文體部發布2025年工作計畫,表示將對人工智慧的快速發展和普及預作準備。今年上半年將修訂《版權法》和頒布《宣傳權法》。首先是推動《版權法》的修訂,包括披露用於人工智慧學習的資料列表的要求。今年3月中國發布《人工智慧生成合成內容標識辦法》,9月起實施。該辦法提出AI生成合成內容,包含文字、圖片、音訊、視頻、虛擬場景等,必須標識,且從生成階段到平台發布均涵蓋在內。這些行動與其說是抗拒AI,反而是更清楚認知,未來AI會更大量出現在人們的工作中,因此訂立標識辦法是當務之急。這既可以減少濫竽充數,讓人類的創意和AI生成的產品有所區別。而且,若以AI生成來造假,更應該有法律規範。尤其最近在美國幾個判例裡,允許一些科技巨頭可以不經擁有版權的作者同意,抓取他們的作品來訓練大型語言模型系統。因為法官認為,如此產生的結果,不是重複或抄襲,而是新事物的變革。但結果是否如此無害,還需觀察後效。尤其不難想像,未來如果有人使用AI生成內容,卻與某些作家作品高度相似,依然會產生法律問題。AI不僅改變出版生態,而且也在根本上改變寫作的價值。在巴德學院英文系任教的作家徐華,最近在《紐約客》發表文章〈WhatHappensAfterA.I.DestroysCollegeWriting?〉,他提到學生大量使用AI如ChatGPT之後,在大學教授寫作的意義和教育的評量標準都在改變。他說:「教育,特別是在人文領域,建立在一種信念之上:除了學生可能記住的實用知識外,某個課堂上隨口提及的深奧想法,也許會在他們心中扎根,並在多年後開花結果。人工智慧讓我們每個人都能感覺自己像個專家,但真正讓我們成為人類的是,冒險、懷疑與失敗。我經常告訴學生,這可能是你們人生中最後一次,有人必須閱讀你們寫的東西。所以就不如老實告訴我,你們真正的想法。」我們之所以珍視創作,正是因為它無比艱難,猶如穿鑿洞穴,費時良久才能有一絲創見。而且寫作的過程本身就是作家思考的過程,而這麼珍貴的內在旅程,不但在AI的生成中被省略,而且在銷售通路上一視同仁,毫不甄別。倒不是認為人類的創作必屬佳作,也不是否定AI對人類工作的幫助。AI的確是很好的研究工具,現在新聞寫作應用AI技術獲獎的作品也很多。但是,就像過去人們買書,除了書的主題,也會按照對出版社、作者的了解,來判斷是否值得購買,這本身有其「品牌」信任度。因此是否是AI生成的書籍,也應該有清楚透明的標誌,來保障消費者的權益。現在,有越來越多國家正視這個問題,台灣的作法又是什麼?尤其,當今年9月中國施行人工智慧內容必須標識時,直接將中國AI生成書籍,拿到台灣上架的出版品,尤其是有聲書,會保留還是設法免除標識呢?當AI使用越來越普及,區別並標明「人類創作」或「AI生成合成」,更屬必要。(圖/顏一立)

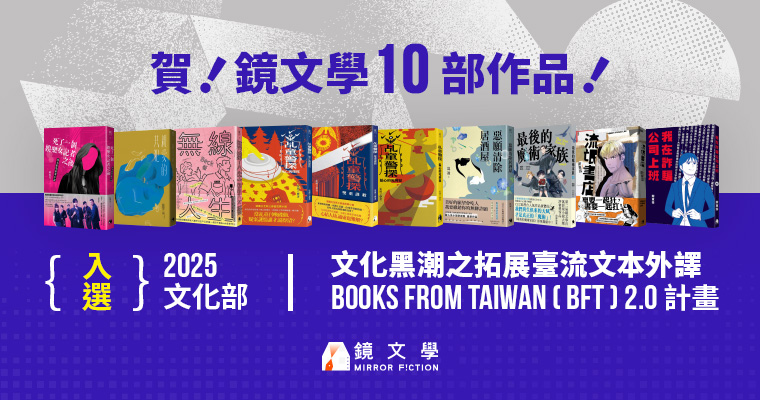

捷報!鏡文學10部作品入選文化黑潮之拓展臺流文本外譯計畫

+ More 鏡文學再傳捷報!10部作品入選文化部文化黑潮之拓展臺流文本外譯BooksfromTaiwan2.0計畫文學/非文學全譯本✨《死了一個娛樂女記者之後》文學/非文學摘譯本✨《親愛的共犯》✨《無線人生》亞洲專刊✨《乩童警探三部曲》✨《惡願清除居酒屋》漫畫類✨《最後的魔術家族》✨《流氓書店》✨《我在詐騙公司上班》感謝文化部辦理文化黑潮計畫,幫助更多優秀的台灣作品登上國際舞台,提升台灣出版的國際能見度!

【徐淑卿專欄】《蕉葉與樹的約定》小說家Nakao Eki Pacidal的回家練習

+ More 作者/徐淑卿在馬太鞍和太巴塱這一帶的阿美族部落,送別亡者有兩個習俗。一是,如果一位男性去世,在下一次祭典時,與他同一年齡階層的同儕會從祭場一路歌舞到他家中,懷念亡者也慰問家屬。還有一個非強制性的習俗。一個人過世了,在他喪禮過後,走一遍故人曾經去過的重要的地方,以示送別。走的人可能是家屬或是年齡階層或是朋友,只要心裡想要送別這個人,他就會去。2021年NakaoEkiPacidal的父親去世,當時她在荷蘭感染新冠肺炎,上不了飛機。她的姑姑在喪禮過後,去走他父親生前工作過的地方,幾乎走遍全台,每到一個地方,就拍照片給她。Nakao說,這是為人子女都會想做的事,但是她當時沒辦法。隔著視訊螢幕說起這件事,Nakao仍語帶哽咽。這個遺憾,卻在她最新一本小說《蕉葉與樹的約定》中,成為貫穿故事的核心。《蕉葉與樹的約定》是以台灣第一個棒球隊「能高團」為背景的小說。大約十年前,講述嘉農棒球隊的電影《KANO》上映時,Nakao在花蓮太巴塱拍紀錄片的弟弟就說,KANO不是台灣第一個有本島人的棒球隊,「能高團」才是,而且全部球員都是花蓮的阿美族人。Nakao想,既然嘉農棒球隊有人拍成電影,會不會也有人想寫能高團呢?雖然她是太巴塱人,但是很多親戚都是馬太鞍人,現在她的家也在馬太鞍,所以相較於非原住民,也許這故事由她處理比較好。只是這個題目不容易碰觸,所以一放多年,兩年前才開始著手。能高團的由來是,1921年花蓮港廳廳長江口良三郎與被視為東台灣地下總督的朝日組經理梅野清太,想要組成棒球隊,來為花蓮築港宣傳。他們請在賀田組(後改名朝日組)工作的林桂興在海灘苦力中尋找適合人選,成立高砂棒球隊,並安排這批原住民選手到花蓮農業補習學校就讀,1923年高砂棒球隊改名為「能高團」。1924年能高團到台灣西部舉行比賽,1925年遠征日本。後來有幾位球員,在西本願寺住持的安排下,留在日本平安中學繼續打球唸書,還有幾位到法政大學深造,其中一位紀薩(西村嘉造)在1928年因為急病在日本去世。《蕉葉與樹的約定》以這段歷史為背景。小說一開始是現代時空,一位名叫「其朗」的從花蓮到日本打棒球的選手,有一天在京都西本願寺看到一顆石頭,上面以阿美語刻著一行字「樹,平安回家吧。」因而召喚出1928年在日本去世的「樹」的鬼魂。阿美族語「其朗(Kilang)」,就是「樹」的意思。既然召喚了樹的鬼魂,同名的其朗便同意鬼魂請求,帶著祂棲息在石頭上的靈魂回花蓮。按照阿美族的習俗,走一遍亡者生前走過的路,讓他的心可以回家。刻意採用同樣的名字,是因為Nakao相信名字如同咒語,會呈現一個人的特質。就像她的名字也是二十歲時被阿公改過的,因為阿公覺得現在的名字更適合她。在這部小說裡,同名的兩人都是來自阿美族的棒球選手,雖然乍看個性不完全一樣,但是因為年齡差距的緣故。這個鬼魂剛被喚醒時,幾乎什麼都不記得了。我們在閱讀這部小說時,也跟幾乎什麼都不記得的「樹」一樣。當「其朗」帶著他走一遍回家之路時,我們也跟著走一遍歷史之路。一百年前的東台灣、梅野清太、能高團,以及當時阿美族人的生活,也躍然紙上。這是一部虛構的小說,但作者Nakao以她生為阿美族人的了解與專業的史學訓練,建構了一個非常扎實的歷史圖景。Nakao的父親是阿美族人,母親是「外省人」,她與父母一樣都是台大法律系畢業。在工作幾年之後,她有種被掏空的感覺,因為中學時喜歡數學物理,但自認不是學得很好,所以在聯考壓力下,沒有選擇自然組,這時她決定到哈佛讀科學史,也算是回歸興趣。拿到碩士後,到荷蘭萊頓大學讀歷史博士學位,自此長居荷蘭。除了寫小說外,她也從事翻譯,翻譯了羅伯特.麥克法倫的《故道》、《野性之境》、《大地之下》等書。Nakao與鏡文學簽約,在鏡文學網站已經發表十多部作品,令人印象深刻的是她的不拘一格。雖然她是原住民,也從事國際原住民運動,但她的寫作題材不限於此,而是一如她廣泛的興趣那樣,非常多元。包括結合歷史與科幻的《巡台御史六十七與來自遠方的科學家》,結合歷史與音樂的《韋瓦第的密信》,也寫過與相聲為背景的小說《一個沒聽說過的燕雲舊夢》,甚至到西安拜師學相聲。同時她也出入純文學與大眾文學之間,不以純文學為依歸。在訪談過程中最讓我驚訝的是,她紙上造景的技藝。她寫故事發生在京都與東京的《蕉葉與樹的約定》,但是她從未去過日本;寫以納蘭性德為模型的《天為誰春》也沒去過北京。但是如果你熟悉京都,在看《蕉葉與樹的約定》時,你甚至都可以感受鴨川的寒風刺痛你皮膚的感覺。Nakao說,她題材廣泛可能有兩個原因。一是她興趣與涉獵都算廣,不論她寫什麼都需要做功課,就像做研究一樣。其次,有些原住民作家,專注寫原住民題材,可能是因為生活環境或者是性格,或者是志趣,有一種責任感,覺得這是應該要做的事。但是她對很多事物都感興趣,如果要她一直寫同樣的東西,她會受不了,必須換題材,才能喘口氣。既然寫作是她最喜歡的工作,她就希望能做得愉快,才會長久。況且,Nakao說:「如果一直寫原住民相關題材,別人可能說,原住民只能寫原住民;如果你不寫原住民題材,可能又被認為不關心不認同原住民。與其夾在中間,不如寫自己想寫的東西。」Nakao認為,小說沒有純文學或大眾文學的區別,只有好和不好。也有朋友問她,那好跟不好由誰定義?她認為這是由「時間」決定。「如果抽離當下時空,還是有讀者覺得好看,這就是好小說,所以我們有生之年不必去擔心這件事,只要全力以赴把小說就好寫好。」說來有趣,一開始在鏡文學發表作品時,她揣摩鏡文學可能需要通俗一點的「輕小說」,雖然這不是她最喜歡的風格,但也不排斥,認為這就是一種寫作技能的鍛鍊。嘗試兩部作品後,編輯跟她說,其實她可以寫自己想寫的東西。後來她寫了《巡台御史六十七與來自遠方的科學家》,她喜歡把不同元素放在一起,這部小說就有原住民有滿洲官員還有科幻。有人曾問Nakao對什麼東西感興趣?她說,不如問她對什麼東西不感興趣。她對知識類的東西都很感興趣,在小說的題材上也儘可能去嘗試,目前她還沒有寫過的是推理小說,她認為推理設計很困難,但希望有一天可以挑戰,因為專業的寫作者,應該要有這個技能。既然題材多元,小說的場景又分散在不同時空,她要如何解決寫作上的困難?Nakao說,她花了很多時間查資料,現代的科技如google街景,給了她很大的幫助。有些人寫小說,注重人物刻畫,但她認為背景也同等重要。有具體的場景,人物做什麼也比較逼真。所以她寫小說時,就像編劇一樣,必須在腦海中有具體形象讓她看見,才能寫出來。如果只憑人物,而不需要描述旁邊的東西,她會覺得少了點血肉。有了場景之後,她會想像人物站在那裡,他們的性格是怎麼在講話。所以也會發生她原先設想的大綱是這樣,但後來發現這幾個角色不可能那樣而做修改的事。寫《蕉葉與樹的約定》時,花蓮港和馬太鞍她當然很熟,但是對於日治時代與日本,她主要靠搜集資料和科技。還有一種沈浸法,她在寫這本小說時,每天都在聽昭和歌謠,在臉書分享日本版畫,寫到日本戰敗時就聽天皇玉音放送,設法活在那個氛圍裡。還有一點是,家庭的影響。她的阿公在日本時代擔任警察,一直到九十歲都是穿西裝打領帶,典型日本人的樣子。她們家庭也比較像是日式家庭,她父親的母語是日語,阿美語說得沒有日語好,所以設想那樣的時代對她並不困難。但也因為她的家族在日本時代境遇較好,反而讓她日後有種反省:不能因此忽略其他原住民所受到的殘暴對待,必須在兩者間取得平衡。甚至她還產生對族群界線的自我要求,也就是既然是阿美族人,就不應該去談論泛泰雅(指賽德克族,泰雅爾族,太魯閣族都屬於泰雅族之意)的事。直到《賽德克.巴萊》電影上映時,她才在《臺大文史哲學報》發表論文,這是她心態的轉變,沈默沒有道德上的意義,因此她在學術上敢去談了。五年前Nakao接受鏡文學編輯翟翱訪談時曾說,因為原住民加分的問題,她直到取得哈佛碩士學位時,才相信自己沒有比同學差。這次受訪,她又再度提起這件事。她說,幾乎她所認識的加分的原住民朋友,都曾經有自我懷疑的問題,這真是無謂的內耗。原住民的身份始終如影隨形,不論她定居在哪裡,因為這是政治身份不是文化身份。Nakao從大學畢業就從事原住民運動,直到今天都沒有改變,因為這是自己的責任。但是慢慢她開始理解,不一定要站在街頭,她可以做自己喜歡的事情,就是寫作。用講故事來實踐他們口述的傳統。當初她在哈佛唸完科學史碩士學位時,她想,到底要繼續唸科學史,還是為了原住民去做早期台灣史的理論研究?最後是責任感打敗興趣。她說,現在回頭看,這是愚蠢的選擇。因為你應該做自己感興趣的事,然後在那個領域裡找到你可以為原住民貢獻的地方,而不是倒過來。她的博士論文寫完初稿,同一時間也寫了小說《絕島之咒》。指導教授不會看中文,聽她大概講述內容後,教授說,這個小說就是你博士論文的非學術版,你要不要考慮去寫小說?她掙扎了一段時間,然後決定:「好,我就去寫小說。」但是當她想要以文字來實現口述傳統時,遇到一個理論問題。那就是,什麼東西都可以寫嗎?比方說祖源傳說,可以拿來寫小說嗎?有些民族有他們的禁忌。像太巴塱的祖源傳說,有很清晰的故事線,老人怎麼告訴你,你就怎麼教給下一代,你不可以改編,不可以去操作它的意義。她們的祖源歌,大概幾分鐘可以唱完,若要寫成小說一定要加油添醋,這樣做可以嗎?有些東西是禁忌,禁忌不是不能打破,但是打破你要付出代價。太巴塱的祖先是姐弟亂倫才產生的,所以打破禁忌對她來說,就好像是你能不能亂倫?這就是一個很困難的情境。也許外人寫沒有關係,禁忌詛咒不及於外人,但是族人不一樣。《蕉葉與樹的約定》也牽涉到實際存在的人,他們的家族後代還在那裡。所以Nakao不去碰觸真實的事情,至少清楚擺明就是虛構,否則她覺得自己沒辦法回馬太鞍。因為那是別人家的事,她沒有資格寫。Nakao說:「我不在乎其他人怎麼看,但是我不希望在部落裡讓別人不舒服。我很努力去避免這一點,對我來說過這一關才是真的過關。」Nakao對文字非常講究,希望「講究」最後能臻於「自然」。雖然,自然反而很容易被忽略,但是她相信這是一個最高標準。如果平順自然,卻能夠打動人,才是最上乘的。也因為中文是圖像式的文字,所以她寫作的時候會去注意字放在一起的視覺效果,如果兩個字的外形在視覺上看起來不搭,她就會更換。更不用說文字內在的音律和節奏,她寫作時會唸出來,終極目標是讀起來非常順暢。如果讀者感覺到字斟句酌,那就是堆砌,最好是讀者感覺不到,這也是她花最大力氣的地方。在〈後記〉中,Nakao寫道,說一個回家的故事就等於回家。《蕉葉與樹的約定》原書名是《平安回家吧》,對居住海外的Nakao來說,「平安回家吧」,是不是也有特別的意義?「回家」對她這一輩甚至上一輩的原住民,都是辛苦的課題。因為求學和工作,不管你在哪裡,你都不是在家裡。年輕一輩可能在都市出生成長,部落經驗很少,回家更是困難。Nakao說:「這個時候,你就覺得從台北到花蓮的路,不是用長度來計算,是用時間來計算。因為你在外面的時間,心裡已經有那麼多不同的東西了。」2008年,她拿到《人籟論辯月刊》資助,讓她回家做田調拍紀錄片。她記得回去的頭三、四個月,每天晚上熄燈後,她就在蚊帳裡偷偷的哭,因為茫然。明明是熟悉的地方,可是為什麼這麼陌生?別人說什麼做什麼,該怎麼反應好像都不對。幾個月過後,她慢慢能夠重新對焦了。她算是適應得還不錯。有些人的部落經驗更少,回家的過程更辛苦,甚至有些人回去後就跑了,永遠回不來的人其實很多。部落裡很多經驗不是來自父母,而是來自祖父母。所以阿公過世時,她有一種時代終結的感覺,阿公對她來說就是日本時代一直延續到現在,他過世了,她感到衝擊與茫然。前幾年她父親也過世了,當長輩都過世了,會覺得部落變得不一樣。而且自己也開始被別人當成「長輩」,有年輕的原住民來訪問她,談怎麼做研究或者做田調。確實回家的議題和年輕的時候不一樣。Nakao說,也許有一天她會像父親一樣落葉歸根吧,他是六十歲的時候回到部落的。也許她這段時間寫的關於家的歷程,其實就等於在為自己回家做準備,心理上的準備。或許回家就像等待一樣,也是時間的藝術。我問Nakao,為什麼安排樹回到京都西本願寺,而不是在其他地方尋找蕉葉?她說,這樣就不是等待了。這樣的結局,相互承諾彼此一起回家,是她一開始就決定的。也許就像樹再度離家,等待與蕉葉一起回家,Nakao也在小說中,預習著回家之路,然後等待那一天。《蕉葉與樹的約定》以台灣人第一個棒球隊「能高團」為背景,描繪信守百年的一起平安回家的心願與約定。圖/顏一立

【徐淑卿專欄】走向世界的文化台灣隊・系列➋——純文學與大眾文學,非分不可?

+ More 作者╱徐淑卿曾以越戰報導得到普立茲獎,並寫過《最寒冷的冬天:美國與韓戰》等多部非虛構作品的大衛.哈伯斯坦(DavidHalberstam)曾建議:「你還可以讀好的偵探小說。在我看來,沒什麼人能比好的偵探小說作家更會建構一個故事了。」如果非虛構寫作可以向偵探小說取法,那麼同為虛構小說,純文學與大眾文學之間,真的這麼界線分明嗎?此時提出這個討論,一方面是看到近年來已有消弭界線的努力,這意味著已經有人嘗試解決這個問題。2021年獲得第二屆鏡文學百萬小說大獎首獎的唐福睿小說《八尺門的辯護人》,在出版後的兩年內,橫掃各個「正統文學獎」如台灣文學獎、金鼎獎、和台北書展大獎小說類首獎。2024年台北書展大獎又選了譚劍的推理小說《姓司武的都得死》為首獎;同年李金蓮主編的《九歌113年小說選》,也選入陳浩基的推理小說<耶夢加得>。須知,選入「大眾文學」在九歌年度小說選是十分罕見的。純文學與大眾文學的區別,不但是時代的產物,也是人為的建構。當時代改變,小說的技藝也在日新月異之時,我們是否還要受限過去的分類?過去堅持純文學的壁壘分明,有其想要對抗的事物,並反過來定義什麼是「純文學」。比如,法蘭克福學派對大眾文化的質疑,認為它被「文化工業」操控,為安撫大眾而製造敘事公式,缺乏顛覆性。受這類理論影響,便強調純文學應該反市場化,反庸俗化,更具批判性,應該挑戰現狀而非被馴服。但理論也會推陳出新,想要對抗的事物也會與時變化。比如「市場」就一定是負面的嗎?過去大眾文學被認為追求暢銷與量產,有一套媚俗的寫作公式,情節緊湊但易複製,人物扁平,也缺乏深度。但是,大眾文學真的就僅僅如此嗎?不同的時代,對事物會有不同理解,對生存處境會有不同感受,更重要的是,每一代的創作者都會有不同的養分來源。比如說,現在的作者,他們的世界不會只有文字,也會有影視、動漫、遊戲等,這些會成為他們創作的元素,也會擴展他們創作的想像空間,這些都會影響現在文學的面貌。所以,如果過去認為純文學與大眾文學有高低之分,或者「什麼是純文學」的認知,仍是基於過時的觀念,那麼,這個過時觀念,是否依然捆綁著部分創作者的心靈?也讓讀者誤認文學就是深奧難懂而不願接近?當我們擔心文學讀者逐漸減少時,是否應該重新審視這個仍未消散的幽靈傳說?許多人已經提過,純文學與大眾文學的區別是人為的建構,非關作品本身。這與外在建制,比如獎項的設計,評論者的見解以及媒體的話語權有關。而這些人為建構後來卻成為不證自明的天然疆界。比如大家熟悉的日本芥川賞和直木賞,成立時就被區分爲對應純文學與大眾文學,一個代表文學價值,另一個代表市場價值。但實際情況是,有些作品在評審過程中難以明確歸類而被建議更改獎項。另一情況是,2015年又吉直樹得到芥川賞的《火花》,在得獎後銷售突破兩百萬册,其市場價值也遠超過許多直木賞作品。日本文藝評論家齋藤美奈子就曾探討日本純文學與大眾文學的分類問題。她指出,兩者的界線其實非常模糊,多是依據發表平台或文學獎項被劃分出來。例如,純文學作品經常刊登在《群像》、《新潮》、《文學界》等文學雜誌上,是芥川賞的評選對象;而大眾文學則多刊於《小說現代》、《オール讀物》等雜誌,對應直木賞。但齋藤美奈子認為,這樣的分類並未真正反映作品的文學質地與內容。她批判純文學與大眾文學的的界線「事實上是一種幻想性的建構」。以獎項區分雅俗在台灣也出現過。高陽在去世前最後一篇文章中提到,他的歷史小說,不為學院派所重。聯合報創辦人王惕吾曾希望聯合報頒贈特別獎給高陽,但有位評審認為,高陽寫的是通俗讀物,不算文學作品,而讓此事作罷。即使到了2017年Openbook好書獎文學類評審時,也出現對楊双子作品《花開時節》這樣的意見:「部分評審認為,本書的『穿越』梗設計可更完備,且大眾文學的『時代小說』仍難以取代書寫歷史事件的正統歷史小說。」因為過程敘述簡略,很難判斷評審是在怎樣的討論脈絡出現這種看法。只能說這寥寥數語讓人疑惑:一來,何以將通常放在大眾文學類型的歷史小說列為正統,但又認為正統的歷史小說高於大眾文學的時代小說?更因缺乏脈絡,所以看起來彷彿這樣的高低是不證自明的。但是,純文學與大眾文學真的有高低之分,以及真的沒有共通之處嗎?以英國作家格雷安.葛林(GrahamGreene)為例,他曾將自己的作品標示為兩種,一種是「小說」,另一種則是「娛樂」。但是後來他卻放棄這種區分,因為他擔心這會限制讀者的理解,低估作品價值。有評論者認為,葛林的「小說」和「娛樂」,寫作品質差別不大,但「這種區分讓葛林保有文學聲望,又能保持市場活力。」而葛林透過類型小說形式探討倫理困境,也曾被英國《泰晤士報文學增刊》等刊物視為其敘事革新的核心。如果葛林是以純文學之姿往來大眾文學領地,曾被葛林稱讚是「焦慮的詩人,而非恐懼的詩人」的派翠西亞.海史密斯(PatriciaHighsmith),就是另一端的例子。之所以是焦慮,而非恐懼,是因為葛林認為,恐懼過了一段時間就會讓人因疲憊陷入睡眠,但焦慮卻會輕柔卻無法擺脫地啃噬神經。派翠西亞.海史密斯曾經被視為犯罪小說家,但後來卻被認為是以類型手法描述道德兩難的高手。她並非僅僅描寫犯罪,而是以犯罪探討人性、道德模糊、社會異化與孤獨,這些不僅獲得文學界的高度評價,而且也給影視許多靈感,僅是《天才雷普利》就有多次改編,而且也提供不同編導不同的詮釋空間。所以,也許實情是,刻板印象中的「純文學」與「大眾文學」,只是光譜的兩個極端,更多的小說作者,只是想寫出一個好故事,而讀者,則是期待一個好看的故事。尤其是現在,小說的技藝遠比過去更複雜,影視動漫遊戲不僅擴展創作者想像空間,同時也形成彼此時間的競爭。缺乏情節推動的純文學作品,或者人物扁平敘事重複媚俗的大眾文學,都不見得能獲得讀者青睞。結合兩者讓小說技藝更精進,反而是打動讀者的嘗試。這種嘗試,也並非如過去文學界所擔心的文學向商業妥協。而是大眾文學與影視本身也在進化,不再滿意可預期的情節套路、扁平人物,以及線性的敘事方式。2022年《文訊》曾舉辦21世紀台灣大眾文學代表作家票選活動,通常被視為純文學作家的平路、吳明益名列其中。該期客座主編,研究台灣現當代文學與大眾文學的學者陳國偉認為,大眾文學與純文學之間並非對立,而是「鏡像兩端孿生的存在」。純文學常借用大眾文學的類型元素進行創作,而大眾文學也不乏深刻的社會與人性探討。這種互動顯示,兩者在當代文學場域中已難以截然區分。平路曾多次表達對自己作品的期待是:小說一定要好看、有趣,希望讀者的手指能夠像黏在書頁上,不斷地看下去。作家王禎和則跟當年剛開始寫作的陳雨航說:「不要管什麼主義,你只要在意怎樣寫出好故事。」但什麼是好故事?什麼又是好看的好故事?為什麼在一些討論國際合作的會議場合裡,不論出版或影視,大家還是會反省:台灣的故事力有待提升?好故事也許需要有清楚的主題、立體的人物、由人物慾望產生的衝突,以及完整的架構。每個人對好故事都會有不同關注點,而這也是接下來值得繼續探討的課題。不論如何,打破純文學與大眾文學的界線,也許是寫出好故事的第一步。有了好看的故事,我們才能找回失落已久的讀者,也才更有可能走向世界。純文學與大眾文學的區別是時代的產物、人為的建構,非關作品本身。(圖/顏一立)

客服時間:週一 ~ 週五10:00 - 18:00(國定假日除外)

客服電話:02-6633-3529

客服信箱:mf.service@mirrorfiction.com

© 2026 鏡文學 Mirror Fiction All rights reserved.

鏡文學 App

好故事從這裡開始