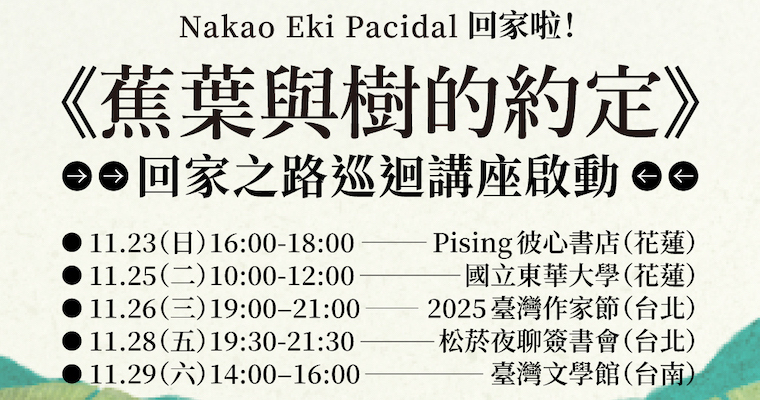

Nakao Eki Pacidal 回家啦!《蕉葉與樹的約定》回家之路巡迴講座

+ More 《蕉葉與樹的約定》|回家之路巡迴講座啟動作者NakaoEkiPacidal從荷蘭回來,開啟一段回家之旅在故鄉花蓮、台北、台南共有五場巡迴活動機會難得,想聽她親身分享,趕緊報名以下場次👇🔸Pising彼心書店主題|部落的鬼與祖靈:《Makaketonaytopaloma'蕉葉與樹的約定》對談講座主講人|NakaoEkiPacidal對談人|SingOlam牧師時間|11/23(日)16:00-18:00地點|Pising彼心書店(花蓮縣光復鄉中正路一段127之1號)報名連結|https://forms.gle/BzCTQoCUNQSvBJ8v8*詳細報名資訊請洽彼心書店🔸國立東華大學【華文文學講座】主題|NakaoEkiPacidal▌咒與約定:口述傳統與當代書寫主講人|NakaoEkiPacidal主持人|馬翊航時間|2025/11/25(二)10:00-12:00地點|東華大學人社一館第二講堂(花蓮縣壽豐鄉大學路二段1-17號)報名連結|https://pse.is/8b4v7q🔸2025臺灣作家節主題|【作家對談】移動的女性書寫對談人|NakaoEkiPacidal、馬尼尼為、鄧小樺主持人|楊佳嫻時間|11/26(三)19:00–21:00地點|臺灣文學基地(台北市中正區濟南路二段27號)報名連結|https://pse.is/8ar45y🔸松菸夜聊主題|「說一個回家的故事,就等於回家」-NakaoEkiPacidal夜聊《蕉葉與樹的約定》與讀者簽書會時間|11/28(五)19:30-21:30場地|誠品書店松菸3FFORUM(110臺北市信義區菸廠路88號3樓)報名連結|https://forms.gle/ncKzaM7seYJ58Pxv7🔸臺灣文學館飛越文學天際線主題|火塘夜色與說故事的人:小說與散文的對談主講人|NakaoEkiPacidal對談人|馬翊航時間|11/29(六)14:00–16:00地點|國立臺灣文學館2樓第一會議室(臺南市中西區湯德章大道1號)報名連結|https://pse.is/8ar4lg

【徐淑卿專欄】《蕉葉與樹的約定》小說家Nakao Eki Pacidal的回家練習

+ More 作者/徐淑卿在馬太鞍和太巴塱這一帶的阿美族部落,送別亡者有兩個習俗。一是,如果一位男性去世,在下一次祭典時,與他同一年齡階層的同儕會從祭場一路歌舞到他家中,懷念亡者也慰問家屬。還有一個非強制性的習俗。一個人過世了,在他喪禮過後,走一遍故人曾經去過的重要的地方,以示送別。走的人可能是家屬或是年齡階層或是朋友,只要心裡想要送別這個人,他就會去。2021年NakaoEkiPacidal的父親去世,當時她在荷蘭感染新冠肺炎,上不了飛機。她的姑姑在喪禮過後,去走他父親生前工作過的地方,幾乎走遍全台,每到一個地方,就拍照片給她。Nakao說,這是為人子女都會想做的事,但是她當時沒辦法。隔著視訊螢幕說起這件事,Nakao仍語帶哽咽。這個遺憾,卻在她最新一本小說《蕉葉與樹的約定》中,成為貫穿故事的核心。《蕉葉與樹的約定》是以台灣第一個棒球隊「能高團」為背景的小說。大約十年前,講述嘉農棒球隊的電影《KANO》上映時,Nakao在花蓮太巴塱拍紀錄片的弟弟就說,KANO不是台灣第一個有本島人的棒球隊,「能高團」才是,而且全部球員都是花蓮的阿美族人。Nakao想,既然嘉農棒球隊有人拍成電影,會不會也有人想寫能高團呢?雖然她是太巴塱人,但是很多親戚都是馬太鞍人,現在她的家也在馬太鞍,所以相較於非原住民,也許這故事由她處理比較好。只是這個題目不容易碰觸,所以一放多年,兩年前才開始著手。能高團的由來是,1921年花蓮港廳廳長江口良三郎與被視為東台灣地下總督的朝日組經理梅野清太,想要組成棒球隊,來為花蓮築港宣傳。他們請在賀田組(後改名朝日組)工作的林桂興在海灘苦力中尋找適合人選,成立高砂棒球隊,並安排這批原住民選手到花蓮農業補習學校就讀,1923年高砂棒球隊改名為「能高團」。1924年能高團到台灣西部舉行比賽,1925年遠征日本。後來有幾位球員,在西本願寺住持的安排下,留在日本平安中學繼續打球唸書,還有幾位到法政大學深造,其中一位紀薩(西村嘉造)在1928年因為急病在日本去世。《蕉葉與樹的約定》以這段歷史為背景。小說一開始是現代時空,一位名叫「其朗」的從花蓮到日本打棒球的選手,有一天在京都西本願寺看到一顆石頭,上面以阿美語刻著一行字「樹,平安回家吧。」因而召喚出1928年在日本去世的「樹」的鬼魂。阿美族語「其朗(Kilang)」,就是「樹」的意思。既然召喚了樹的鬼魂,同名的其朗便同意鬼魂請求,帶著祂棲息在石頭上的靈魂回花蓮。按照阿美族的習俗,走一遍亡者生前走過的路,讓他的心可以回家。刻意採用同樣的名字,是因為Nakao相信名字如同咒語,會呈現一個人的特質。就像她的名字也是二十歲時被阿公改過的,因為阿公覺得現在的名字更適合她。在這部小說裡,同名的兩人都是來自阿美族的棒球選手,雖然乍看個性不完全一樣,但是因為年齡差距的緣故。這個鬼魂剛被喚醒時,幾乎什麼都不記得了。我們在閱讀這部小說時,也跟幾乎什麼都不記得的「樹」一樣。當「其朗」帶著他走一遍回家之路時,我們也跟著走一遍歷史之路。一百年前的東台灣、梅野清太、能高團,以及當時阿美族人的生活,也躍然紙上。這是一部虛構的小說,但作者Nakao以她生為阿美族人的了解與專業的史學訓練,建構了一個非常扎實的歷史圖景。Nakao的父親是阿美族人,母親是「外省人」,她與父母一樣都是台大法律系畢業。在工作幾年之後,她有種被掏空的感覺,因為中學時喜歡數學物理,但自認不是學得很好,所以在聯考壓力下,沒有選擇自然組,這時她決定到哈佛讀科學史,也算是回歸興趣。拿到碩士後,到荷蘭萊頓大學讀歷史博士學位,自此長居荷蘭。除了寫小說外,她也從事翻譯,翻譯了羅伯特.麥克法倫的《故道》、《野性之境》、《大地之下》等書。Nakao與鏡文學簽約,在鏡文學網站已經發表十多部作品,令人印象深刻的是她的不拘一格。雖然她是原住民,也從事國際原住民運動,但她的寫作題材不限於此,而是一如她廣泛的興趣那樣,非常多元。包括結合歷史與科幻的《巡台御史六十七與來自遠方的科學家》,結合歷史與音樂的《韋瓦第的密信》,也寫過與相聲為背景的小說《一個沒聽說過的燕雲舊夢》,甚至到西安拜師學相聲。同時她也出入純文學與大眾文學之間,不以純文學為依歸。在訪談過程中最讓我驚訝的是,她紙上造景的技藝。她寫故事發生在京都與東京的《蕉葉與樹的約定》,但是她從未去過日本;寫以納蘭性德為模型的《天為誰春》也沒去過北京。但是如果你熟悉京都,在看《蕉葉與樹的約定》時,你甚至都可以感受鴨川的寒風刺痛你皮膚的感覺。Nakao說,她題材廣泛可能有兩個原因。一是她興趣與涉獵都算廣,不論她寫什麼都需要做功課,就像做研究一樣。其次,有些原住民作家,專注寫原住民題材,可能是因為生活環境或者是性格,或者是志趣,有一種責任感,覺得這是應該要做的事。但是她對很多事物都感興趣,如果要她一直寫同樣的東西,她會受不了,必須換題材,才能喘口氣。既然寫作是她最喜歡的工作,她就希望能做得愉快,才會長久。況且,Nakao說:「如果一直寫原住民相關題材,別人可能說,原住民只能寫原住民;如果你不寫原住民題材,可能又被認為不關心不認同原住民。與其夾在中間,不如寫自己想寫的東西。」Nakao認為,小說沒有純文學或大眾文學的區別,只有好和不好。也有朋友問她,那好跟不好由誰定義?她認為這是由「時間」決定。「如果抽離當下時空,還是有讀者覺得好看,這就是好小說,所以我們有生之年不必去擔心這件事,只要全力以赴把小說就好寫好。」說來有趣,一開始在鏡文學發表作品時,她揣摩鏡文學可能需要通俗一點的「輕小說」,雖然這不是她最喜歡的風格,但也不排斥,認為這就是一種寫作技能的鍛鍊。嘗試兩部作品後,編輯跟她說,其實她可以寫自己想寫的東西。後來她寫了《巡台御史六十七與來自遠方的科學家》,她喜歡把不同元素放在一起,這部小說就有原住民有滿洲官員還有科幻。有人曾問Nakao對什麼東西感興趣?她說,不如問她對什麼東西不感興趣。她對知識類的東西都很感興趣,在小說的題材上也儘可能去嘗試,目前她還沒有寫過的是推理小說,她認為推理設計很困難,但希望有一天可以挑戰,因為專業的寫作者,應該要有這個技能。既然題材多元,小說的場景又分散在不同時空,她要如何解決寫作上的困難?Nakao說,她花了很多時間查資料,現代的科技如google街景,給了她很大的幫助。有些人寫小說,注重人物刻畫,但她認為背景也同等重要。有具體的場景,人物做什麼也比較逼真。所以她寫小說時,就像編劇一樣,必須在腦海中有具體形象讓她看見,才能寫出來。如果只憑人物,而不需要描述旁邊的東西,她會覺得少了點血肉。有了場景之後,她會想像人物站在那裡,他們的性格是怎麼在講話。所以也會發生她原先設想的大綱是這樣,但後來發現這幾個角色不可能那樣而做修改的事。寫《蕉葉與樹的約定》時,花蓮港和馬太鞍她當然很熟,但是對於日治時代與日本,她主要靠搜集資料和科技。還有一種沈浸法,她在寫這本小說時,每天都在聽昭和歌謠,在臉書分享日本版畫,寫到日本戰敗時就聽天皇玉音放送,設法活在那個氛圍裡。還有一點是,家庭的影響。她的阿公在日本時代擔任警察,一直到九十歲都是穿西裝打領帶,典型日本人的樣子。她們家庭也比較像是日式家庭,她父親的母語是日語,阿美語說得沒有日語好,所以設想那樣的時代對她並不困難。但也因為她的家族在日本時代境遇較好,反而讓她日後有種反省:不能因此忽略其他原住民所受到的殘暴對待,必須在兩者間取得平衡。甚至她還產生對族群界線的自我要求,也就是既然是阿美族人,就不應該去談論泛泰雅(指賽德克族,泰雅爾族,太魯閣族都屬於泰雅族之意)的事。直到《賽德克.巴萊》電影上映時,她才在《臺大文史哲學報》發表論文,這是她心態的轉變,沈默沒有道德上的意義,因此她在學術上敢去談了。五年前Nakao接受鏡文學編輯翟翱訪談時曾說,因為原住民加分的問題,她直到取得哈佛碩士學位時,才相信自己沒有比同學差。這次受訪,她又再度提起這件事。她說,幾乎她所認識的加分的原住民朋友,都曾經有自我懷疑的問題,這真是無謂的內耗。原住民的身份始終如影隨形,不論她定居在哪裡,因為這是政治身份不是文化身份。Nakao從大學畢業就從事原住民運動,直到今天都沒有改變,因為這是自己的責任。但是慢慢她開始理解,不一定要站在街頭,她可以做自己喜歡的事情,就是寫作。用講故事來實踐他們口述的傳統。當初她在哈佛唸完科學史碩士學位時,她想,到底要繼續唸科學史,還是為了原住民去做早期台灣史的理論研究?最後是責任感打敗興趣。她說,現在回頭看,這是愚蠢的選擇。因為你應該做自己感興趣的事,然後在那個領域裡找到你可以為原住民貢獻的地方,而不是倒過來。她的博士論文寫完初稿,同一時間也寫了小說《絕島之咒》。指導教授不會看中文,聽她大概講述內容後,教授說,這個小說就是你博士論文的非學術版,你要不要考慮去寫小說?她掙扎了一段時間,然後決定:「好,我就去寫小說。」但是當她想要以文字來實現口述傳統時,遇到一個理論問題。那就是,什麼東西都可以寫嗎?比方說祖源傳說,可以拿來寫小說嗎?有些民族有他們的禁忌。像太巴塱的祖源傳說,有很清晰的故事線,老人怎麼告訴你,你就怎麼教給下一代,你不可以改編,不可以去操作它的意義。她們的祖源歌,大概幾分鐘可以唱完,若要寫成小說一定要加油添醋,這樣做可以嗎?有些東西是禁忌,禁忌不是不能打破,但是打破你要付出代價。太巴塱的祖先是姐弟亂倫才產生的,所以打破禁忌對她來說,就好像是你能不能亂倫?這就是一個很困難的情境。也許外人寫沒有關係,禁忌詛咒不及於外人,但是族人不一樣。《蕉葉與樹的約定》也牽涉到實際存在的人,他們的家族後代還在那裡。所以Nakao不去碰觸真實的事情,至少清楚擺明就是虛構,否則她覺得自己沒辦法回馬太鞍。因為那是別人家的事,她沒有資格寫。Nakao說:「我不在乎其他人怎麼看,但是我不希望在部落裡讓別人不舒服。我很努力去避免這一點,對我來說過這一關才是真的過關。」Nakao對文字非常講究,希望「講究」最後能臻於「自然」。雖然,自然反而很容易被忽略,但是她相信這是一個最高標準。如果平順自然,卻能夠打動人,才是最上乘的。也因為中文是圖像式的文字,所以她寫作的時候會去注意字放在一起的視覺效果,如果兩個字的外形在視覺上看起來不搭,她就會更換。更不用說文字內在的音律和節奏,她寫作時會唸出來,終極目標是讀起來非常順暢。如果讀者感覺到字斟句酌,那就是堆砌,最好是讀者感覺不到,這也是她花最大力氣的地方。在〈後記〉中,Nakao寫道,說一個回家的故事就等於回家。《蕉葉與樹的約定》原書名是《平安回家吧》,對居住海外的Nakao來說,「平安回家吧」,是不是也有特別的意義?「回家」對她這一輩甚至上一輩的原住民,都是辛苦的課題。因為求學和工作,不管你在哪裡,你都不是在家裡。年輕一輩可能在都市出生成長,部落經驗很少,回家更是困難。Nakao說:「這個時候,你就覺得從台北到花蓮的路,不是用長度來計算,是用時間來計算。因為你在外面的時間,心裡已經有那麼多不同的東西了。」2008年,她拿到《人籟論辯月刊》資助,讓她回家做田調拍紀錄片。她記得回去的頭三、四個月,每天晚上熄燈後,她就在蚊帳裡偷偷的哭,因為茫然。明明是熟悉的地方,可是為什麼這麼陌生?別人說什麼做什麼,該怎麼反應好像都不對。幾個月過後,她慢慢能夠重新對焦了。她算是適應得還不錯。有些人的部落經驗更少,回家的過程更辛苦,甚至有些人回去後就跑了,永遠回不來的人其實很多。部落裡很多經驗不是來自父母,而是來自祖父母。所以阿公過世時,她有一種時代終結的感覺,阿公對她來說就是日本時代一直延續到現在,他過世了,她感到衝擊與茫然。前幾年她父親也過世了,當長輩都過世了,會覺得部落變得不一樣。而且自己也開始被別人當成「長輩」,有年輕的原住民來訪問她,談怎麼做研究或者做田調。確實回家的議題和年輕的時候不一樣。Nakao說,也許有一天她會像父親一樣落葉歸根吧,他是六十歲的時候回到部落的。也許她這段時間寫的關於家的歷程,其實就等於在為自己回家做準備,心理上的準備。或許回家就像等待一樣,也是時間的藝術。我問Nakao,為什麼安排樹回到京都西本願寺,而不是在其他地方尋找蕉葉?她說,這樣就不是等待了。這樣的結局,相互承諾彼此一起回家,是她一開始就決定的。也許就像樹再度離家,等待與蕉葉一起回家,Nakao也在小說中,預習著回家之路,然後等待那一天。《蕉葉與樹的約定》以台灣人第一個棒球隊「能高團」為背景,描繪信守百年的一起平安回家的心願與約定。圖/顏一立

Nakao Eki Pacidal 的異國與回望,溫柔雙作單本特價$207起

+ More 鏡文學官網儲值銀幣線上看NakaoEkiPacidal作品單本$202起,限時特價9折→只到7/17✧《蕉葉與樹的約定》原價:$329,優惠價:9折,$296✧《她的右腦與粉紅色的大象》原價:$230,優惠價:9折,$207⭐購書線上看:點選下方「繼續閱讀」➡︎「整本購買」

山與海的深度依舊,原鄉就還在那裡——專訪Nakao Eki Pacidal

+ More NakaoEkiPacidal人在荷蘭。疫情當前,人間艱鉅,我們透過Telegram聯繫,Nakao談創作,像遙遠的召喚,召喚她筆下的山風海雨,以及這座島嶼的另一種可能性。原住民身分曾讓她自我懷疑Nakao是花蓮太巴塱部落阿美族人,現年四十五歲。雖然她的小說常以部落為場景,然而在台北出生後,除了在花蓮念小學外,直到大學畢業開始工作前都在台北。在都市成長,會不會感到格格不入?她說投票時最有感,因為原住民要投山地或平地原住民立委,而投票箱前往往只有她一人。這話談得輕鬆,成長過程中還是不免被異樣看待,「我小學經常被同學笑,有次哭回家,爸媽說不要理他們就好,兩三次後也就習慣了。第一次真正感受自己跟別人不同,是高三考大學時以原住民身分加分。後來回想,當時(1992年)考大學壓力之大,難免有同學對此感到『不舒服』。」原住民考試加分聽起來像身分帶來的紅利,然而Nakao說所有曾動用這加分權益的原住民心裡都有陰影,會懷疑是不是沒有加分自己就沒資格上大學。「因為國家沒有給我們及非原住民正確認知這權益是從哪裡來的,以及這不是為了個人,而是整個群體。即使我在大學、職場都受肯定,可是直到我在美國取得碩士學位,才覺得證明了自己的能力。儘管從來沒有人質疑我。」「無可避免,我們在看別人時總是去脈絡。」或許這正是她台大法律系畢業後,橫跨不同領域,從科學史到歐洲史、史學方法的原因。同時,她自言對純知識非常有興趣,創作也不限於原住民元素,奇幻穿越、歷史宮廷,甚至BL,都在她點化之下成為小說長河的金沙。▲2014年,NakaoEkiPacidal參與原運,在路邊進行阿美族語教學。攝影/SavungazValincinan藉小說展示不同的文化框架2009年,Nakao赴荷蘭念歷史博士,2017年定居當地。2014年,她出版「台灣原住民族當代傳說第一部曲」《絕島之咒》,藉一樁原住民研究生離奇死亡,帶出賽夏族矮人詛咒之謎,以及環繞這座島嶼,如月牽引潮汐,影響主角的各式咒念。最終,主角們合力投身創作,想透過文字解除宿命般的咒力。一如夏宇的詩,「只有咒語可以解除咒語/只有秘密可以交換秘密/只有謎可以到達另一個謎」。圖騰與禁忌,在Nakao筆下不是迷信,而是觀看世界的不同框架。《絕島之咒》有十萬多字,Nakao卻在一個月內寫完。她說當時內心浮現不得不寫的念頭,「《絕島之咒》其實是我博士論文的小說版,談傳統流失後,文化怎樣延續?文化如果是理解自己和他者的鑰匙,鑰匙不見了,我們要怎麼打開鎖?」「這其實關乎你怎樣認知世界。在現今科學體系下,每個人都是孤立的,其上沒有神靈或信仰,當人類覺得萬物都可以掌控,就會無限擴大,淪為貪婪。所以科學也是一種迷信,僅是理解世界的框架之一,不是絕對。」《絕島之咒》表面上講咒力,其實呈現了文化滲入肌理,牽引主角命運,「這樣透過小說傳達世界觀,也符合原住民的史觀。原住民不會講大道理,只會坐下來跟你說故事,讓你自己摸索。因為道理過了兩三代就會被遺忘,可是故事可以一代代口傳下去。」Nakao說演講時若談到祭典、禁忌等內容,開始前往往要酌酒點菸「告知一下」祖先。有幾次忘記她「祭祖」,結果講到一半不是螢幕黑掉,就是麥克風沒聲音。在外人看來或許是迷信,但一如她對科學的說法——世界是複數的,存有很多觀看的方式。有時,我們只需靜靜領受。小說來自博論,Nakao坦言《絕島之咒》是累積十多年思考而成,寫完後一度以為自己要再等十年才能寫出下一本。豈料之後她筆力雄健,陸續寫了好幾部長篇:《一個沒聽說過的燕雲舊夢》以今昔對比,談相聲沒落;《巡台御史六十七與來自遠方的科學家》借穿越形式解答歷史謎團;《天為誰春》在虛實之間寫納蘭性德生於權貴卻長於詞人的哀樂;《掌上珊瑚》以懷抱演藝圈夢想男子遇上滿族少女為主軸,談文化認同與被入侵;《維也納之春》則是原住民追尋自我,遠赴歐洲成為音樂家,擺盪在不同文化之間。對此,她說這跟2017年開始與鏡文學合作有關。「以前我是衝動型的人,做一件事要全部投入,結果就是整個人掛掉。寫《絕島之咒》時,白天寫博論,晚上寫小說,寫完好幾天下不了床。2017年我開始培養規律,寫作如果沒辦法寫滿字數,那就寫滿時數。也因為以前不規律,現在遵循規律,對我來說反而很有趣。」▲參與原住民族路邊論壇。攝影/羅永清新小說思辨正義的徬徨時刻新作《沒有蟬鳴的森林》以一場俐落的暗殺起頭,結合政治議題與成長故事,是原住民版的戀愛加革命敘事;敘述原運團體因土地議題組織恐怖攻擊,島上政客成為目標,一時之間人心惶惶。主角泰雅族人「徘徊」是小報記者,被指派追查兩名親中商業大亨及政界人物謀殺案,正當輿論將矛頭指向獨派人士之際,卻在凶案現場發現以阿美族語寫的密碼,同時他過往心儀同學「歌樂」出車禍。徘徊開始懷疑,島上無聲的殺戮與他大學時期的原住民同學有關。本該歌頌的青春,在死亡的陰影下成為遙遠的餘音,革命也終歸幻滅。《沒有蟬鳴的森林》探問何者才是正義?追求正義而行不義之事,又該如何自處?Nakao說,這類基進聲音確實存在原運裡,尤其是涉及土地正義或祭典時,「因為祭典是最不能妥協的東西,土地則是失去後就拿不回來了。」1997年大學畢業後她擔任國會助理,在前輩提攜下踏入原運,到今天已超過二十年,坦言「很多內傷」,「主流外界給我們壓力,部落對我們則有期待。一旦離開部落再回來,部落人們看你的眼光就會不同。問題是,你不是每次都能符合他們的期待。在外你要衝撞,在內又要『學習』、『受教』,很消耗。」創作原住民文學,可以回應他們的期待嗎?「我只能實踐,不能掌握結果。現在我理解如果要投身運動,就要做好心理準備,別人的反應可能不如你期望,所以最好不要抱期待。同時學會把時間拉長來看,對自己好過一點。」因此,她現在看待小說「有作者的思想,可以提供另一個理解世界的框架,當然最好。不過我更多作品出現原住民時,往往是小小的配角。我想讓原住民變成很尋常的背景,因為現實中你遇到的原住民就是一般路人,是很自自然然的,就像同性戀也是。唯有被歧視過的人,才會珍視自自然然這件事。讓焦點下的角色身分復歸平淡,成為讀者的日常,是我身為創作者可以做到的小小的事。」現在她寫小說如做運動,「每天花一點點時間做小小的貢獻,累積二十年就會很可觀。」若說《絕島之咒》是試圖用不同的文化框架展示台灣,《沒有蟬鳴的森林》則是原漢兩個不同文化框架的正面衝突。蔡政府上台時,小英曾以總統身分為百年來原住民受漢人歧視壓迫道歉,然而傳統領域問題仍未解。政府推動轉型正義,卻不包括原住民,也讓Nakao錯愕,「更令我驚訝的是,我身邊很多漢人朋友在政界跟社運界,卻沒有發聲,連表示遺憾都沒有。那時我意識到,或許總有一天,我跟漢人朋友會站在對立面。」▲NakaoEkiPacidal攝於歐洲友人家。身處歐洲助她思考原漢關係此外,身在歐洲也讓Nakao思考文化衝突,對位原漢關係。「歐洲最大問題是恐怖主義,我跟歐洲人聊天說,當有別於歐洲文化的東西跑到你們眼前,你們就覺得『無法理解』,歸咎於文化衝突。然而明明是可以理解的,否則我們如何理解西方。所以重點其實是『單向性』,歸根究底便是懶得理解他者。就像原住民哪個不是在漢人主流社會長大,一生都在努力貼近主流,漢人卻無法反過來理解原住民。」因此,當森林沒有了蟬鳴,「暴力,是最後也最大聲的語言。」儘管如此,小說最後,Nakao仍以極溫柔的語言接住了裡頭人物的殞落:「重巒疊嶂的雪山山脈就像呼應大洋一般,也有一半隱身在淺藍灰色厚重的雲裡。又是平原上一個普通的春日午後,但這島嶼的不論山巔海濱還是城市裡,都有人為島嶼的無知無言付出了能夠付出的最大代價。」在所有物是人非裡,唯有山與海依舊,以同樣的心。訪問裡,Nakao常說自己老了,心態變了。現在她放棄完美主義,「以前從事原運會受傷,就是因為原運的核心概念是正義。政治運動要折衝衡量,正義卻是無法妥協的。」或許,《沒有蟬鳴的森林》她最後想接住的,也包括曾經的自己。後記:名字,還有過去可言嗎?《絕島之咒》曾提到:「名字,還有過去可言嗎?」小說裡,名字也是咒的一部分。她的名字也有段來歷,她2007年登記族名和族別,然而現行法律不允許使用沒有漢字的名字,所以她不願用漢字寫族名,因此並沒有改掉漢名,而儘量在現實生活中使用族名。不過因爲她多數時間在國外,且護照上使用的是族名,所以形成很詭異的情況——她在台灣以外的所有地方都可以不用漢字來寫族名。我問她這名字有何涵義(其實我很怕這問題給她一種「漢人設想原住民名總帶有草木鳥獸意義」的獵奇感)?Nakao為我解答,「這名字本身倒沒有意思,就只是名字。Nakaw是阿美族常見的名字,在很多老部落都有Nakaw作為母親(祖先)的傳說,在太巴塱也是。歌謠裡也有提到Nakaw是太巴塱的三個母親之一,奇美部落也有類似的祖源歌謠,不過,Nakaw是標準的阿美語寫法,我的名字寫成Nakao,是因為家裡比較日化,採用日語拼法。」所以,名字真的有過去,也需要爭取,才能真正屬於自己。

【主題企劃】天黑請睜眼,萬聖節看這邊!

+ More 天黑請睜眼,萬聖節特企KnockKnock~今天萬聖節,不給糖,就給小說!活屍、女鬼、都市傳說,稀奇古怪,群妖出動!想要吃點萬聖大餐?找《鬼火食譜》就對了!不知怎麼畫活屍妝?《活屍達人教你:第一次屍變就上手》、《屍落之城》輕鬆搞定!另外,可在《點睛》中,研究一下鬼屋設計,到《向家骨董屋》採購點擺設,妝點家中中國妖怪請看《次柳氏異聞之梅冷雪寒》,原住民妖怪請看《台灣原住民族當代傳說:番外篇》學生鬼看《與你我擦身而過的都市傳說》,出了社會看《女演員之死》今天不睡覺,睜大眼睛,看個痛快!

客服時間:週一 ~ 週五10:00 - 18:00(國定假日除外)

客服電話:02-6633-3529

客服信箱:mf.service@mirrorfiction.com

© 2026 鏡文學 Mirror Fiction All rights reserved.

鏡文學 App

好故事從這裡開始