Nakao Eki Pacidal 的異國與回望,溫柔雙作單本特價$207起

文

鏡文學

2025-07-04 10:00:00

鏡文學官網儲值銀幣線上看 Nakao Eki Pacidal 作品

單本$202起,限時特價9折→只到7/17

✧《蕉葉與樹的約定》原價:$329,優惠價:9折,$296

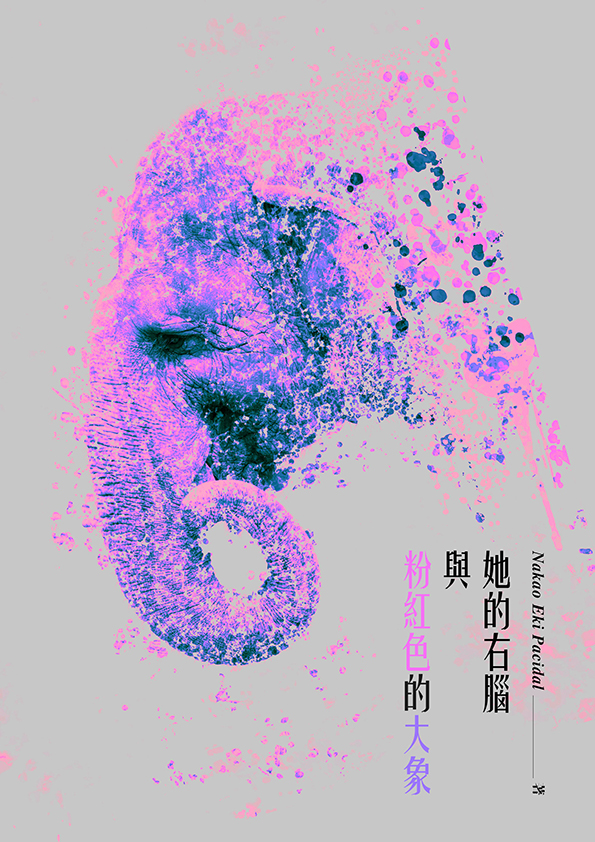

✧《她的右腦與粉紅色的大象》原價:$230,優惠價:9折,$207

⭐ 購書線上看:點選下方「繼續閱讀」➡︎「整本購買」

Nakao Eki Pacidal 的異國與回望

> 繼續閱讀 > 整本購買

蕉葉與樹的約定(全書線上看)鏡文學

蕉葉與樹的約定(全書線上看)鏡文學殖民與戰火,令他們離開了家……需要多少時間,才能找到回家的路?一本以「能高野球團」為靈感起點的小說。旅荷臺灣作家Nakao Eki Pacidal,凝視家鄉的溫柔之作。兩名馬太鞍青年,帶彼此回家的百年之約1920年代,來自花蓮港廳馬太鞍部落,情同兄弟的兩人,被選為「高砂棒球隊」的主力球員,獲得了前往日本的機會。2020年代,一名同樣來自馬太鞍,在京都留學的棒球員其朗,遇見了身分不明的鬼魂,答應帶他回家。但,鬼魂的家究竟在哪裡,他生前究竟是誰?百年之前,發生了什麼?相愛的人們,為何離散?人能否為鬼找回生前記憶,鬼也能為人找到此後方向?從部落到花蓮,從花蓮到京都;追尋棒球與愛情,歷經溫柔與殘酷。破碎的歷史記憶、更迭的名字和語言、變化的家鄉風景,阻礙著回家的路。他們能否守住約定,帶彼此回家?「這本小說,乍看取材自能高野球團,實則並非本於文字記載、關於歷史(rekishi)的故事,而是植根於個人記憶的情感、關於曾經(inacila)的故事,是我作為太巴塱與馬太鞍的孩子,對家鄉的思索與回饋。」----Nakao Eki Pacidal【本書特色】★ 一本以「能高野球團」為靈感起點的小說★ 旅荷臺灣作家Nakao Eki Pacidal,凝視家鄉的溫柔之作★ 深刻描繪殖民時代底層角色對抗命運的努力與情感糾葛★ 跨越百年的雙線敘事,融合自我追尋與青春成長【作者介紹】Nakao Eki Pacidal太巴塱部落阿美族人。荷蘭萊頓大學歷史學博士研究。定居荷蘭,以寫作、翻譯、研究為主業,並長期參與國際原住民族運動。擅長歷史小說及原住民文學,曾獲台灣文學獎原住民短篇小說獎,於鏡文學平台已發表十餘部小說,懸疑、推理、言情等類型亦為重要元素。出版小說:《絕島之咒》、《她的右腦與粉紅色的大象》、《韋瓦第密信》翻譯著作:《地球寫了四十億年的日記》、《公司男女》、《西班牙人的台灣體驗:一項文藝復興時代的志業及其巴洛克的結局》、《故道:以足為度的旅程》、《大地之下:時間無限深邃的地方》、《色爾瑪:逃離希特勒魔掌,卻成毛澤東囚徒》、《野性之境》Makaketonay to paloma' 為阿美族語,意思是:互相承諾帶彼此回家。【內文試閱】盛夏的御影堂外 各種不適逐漸淡去,現在他被一種難以形容的重量拉扯,好像高飛球落入等待的手套,被牢牢掌控。野球選手本身也有被接殺的時候嗎?他彷彿從五十公尺高處急速下墜,下方野手臉面不清,高舉手臂大張紅棕色手套,日光下亮得刺眼。墜入那既亮又暗的空間之前有人叫他,極熟悉的聲音,但他已經無法回應。 Kilang, Kilang……。 他睜開眼睛。 映入眼簾的是壯觀的飛檐和厚重的青灰屋瓦,還有一株壯闊的銀杏樹,投下寬廣的蔭影。樹蔭外,深色地面被太陽炙烤滾燙,蒸騰熱氣微微扭曲眼前景物,他卻絲毫感受不到熱。 他面前坐著一個少年,雙手捧一塊石頭,正歪頭端詳,似乎對那石頭感到不解。 「キラン、サガアイアタルマ⋯⋯」少年唸出石上刻字,「對,這應該是阿美語。Kilang, sanga’ay a taloma’.」 最後這句話令他震驚。 「Cima kiso?!」他脫口問道。 不過眼前這少年好像看不見也聽不見他。 他起身繞著少年走了一圈。少年依舊沒注意到他。他環視周遭,認出這裡是西本願寺御影堂外。有人走過寬廣的銀杏樹蔭。 「すみません!そこの方!」他對那人大叫。 那人充耳不聞,在御影堂階梯前俯身脫鞋,就這樣進去了。 他再轉過頭來,那少年還盤腿坐在地上,口中喃喃自語。 「這人的名字和我一樣啊。」 他聽不懂少年的語言,但對剛剛那句話有所感應。 「你也叫做Kilang?」他問。 這次少年聽見他了,抬起頭來,和他對上目光,露出驚奇神色。 「嗯,我叫Kilang。」少年站起身,原來比他還高大,日語講得還可以。 「你是哪裡人?」他問,「奇怪的口音哪。」 「臺灣。」 「臺灣哪裡?」 「花蓮港。」 「花蓮港?」 有什麼東西隨這名字撲面襲來。 廣闊的海洋,險峻的山脈,小米與水稻的田野,還有田間畫界的檳榔樹。那鮮明形象與眼前寧靜的御影堂相疊合,有如水面倒影般晃動起來,一時清晰,一時模糊。*** 濱海夏日熱極了,但這門限以內清爽蔭涼。從門裡望出去,琉球松向草坪和鋪石小徑灑下細針,有個模糊人影佇立松下,正眺望前方無垠風景——蔚藍天空只有幾絲浮雲,山丘下的海灣反射日光,亮得難辨顏色,更遠方的洋面是一片寬廣的寶藍,絲綢波紋一般,在極遠處與天縫合。 其朗站在昏暗的門內空間,看著琉球松下的削瘦背影。那人身著藏青和服,淺色角帶,赤著雙腳,雙手收在袖內,這姿態格外突顯他寬硬的肩線。但他肩頭後背沒能承載樹影,松針細影穿透人形,落上青綠草地。這景象十分奇怪,就好像素描紙上的圖畫。有人想用鉛筆塗滿這身形,結果每一道線條都從紙面洩漏出去,讓守著二維平面的觀者大驚失色。 因為那不是人影,而是鬼影。

繼續閱讀  她的右腦與粉紅色的大象鏡文學

她的右腦與粉紅色的大象鏡文學「我要去死了。」「躁鬱症最痛苦的是沒有盡頭的感覺,足以燒光對人生的熱情和期望。」「那就當作是幫我好嗎?為自己好好努力,如果你活下去,也等於幫了我的忙。」謝文傑永遠忘不了那個夏天,好友阿黛拉依德在躁鬱症的折磨下,選擇自殺……當年留學荷蘭的謝文傑在阿黛拉的介紹下,結識了男友泰斯並與之陷入熱戀,作為好友的阿黛拉不時相伴左右,三人成為情感深厚的死黨。然而隨著與泰斯的感情日漸升溫,藝術家性格的阿黛拉卻顯得若即若離,最後竟毫無預兆地了結了自己的生命。阿黛拉的死亡讓謝文傑的心中留下重創,他隨即與泰斯分手,逃離回台,兩人各散天涯。十二年後,已是精神科醫師的謝文傑來到倫敦參與研究,因地利之便和一海之隔的泰斯重拾舊情,同時也受到同事的委託,協助治療身受躁鬱症所苦的台灣留學生陳喬安。在有聯覺的陳喬安眼中,謝文傑是一隻溫暖可靠的粉紅色大象;但在謝文傑心裡,陳喬安卻宛若是另一個阿黛拉,每一次的接觸都讓他腦海裡不時縈繞那些年的夏日回憶,遂不自覺投入更多的關心。發覺異狀的泰斯提醒了謝文傑,使得他在醫師專業與補償心理之間徘徊不定,一面想和陳喬安保持距離,一面卻又深陷自己龐大的負罪感之中。在倫敦的本初子午線下,反覆無常的病況來回折磨著陳喬安,時好時壞的預感也不斷襲上謝文傑的心頭,他無法預見這彷彿十二年後的遲來治療,會是癒合傷痕的終點?還是又是下一個輪迴的崩潰?【本書特色】★ 鏡文學簽約作家、史學博士Nakao Eki Pacidal最新小說,來自歐洲北海的光明與陰鬱之作。★ 迷人的異國色彩,以細膩筆法刻劃躁鬱症患者的自我探索與醫病關係的相互成長。【作者介紹】Nakao Eki Pacidal太巴塱部落阿美族人,荷蘭萊頓大學歷史學博士研究。定居荷蘭,以翻譯、寫作、研究為主業,並參與國際原住民族運動。曾獲台灣文學獎原住民短篇小說獎,在鏡文學發表小說十餘部。已出版小說有《絕島之咒》,翻譯專書有《西班牙人的台灣體驗》、《故道》、《大地之下》等。【內文試閱】01 阿姆斯特丹重逢隆冬時節,阿姆斯特丹史基普機場大廳顯得有些冷清。謝文傑站在通往地下火車月台的電扶梯旁,看著不遠處一個出入口的玻璃旋轉門。那外面是飄雪的灰霾天空,以及剷去之後很快又有一個靴跟深度的地面積雪。前天北荷蘭省的溫度首次降到零下,開始降雪後不久又刮起刺骨的寒風,過去幾年冬天異乎尋常的溫暖轉瞬被吹離人們的記憶。氣象預報說,這將是近十五年來西北歐罕見的寒冬。「Jeff!」謝文傑背後傳來熟悉的聲音,「Heb je lang gewacht?(傑,你等很久了嗎?)」穿過大廳走來的是他的多年老友泰斯(Thijs)。身在溫暖的機場大廳裡,泰斯的大衣釦子全都敞著,衣襬和腰帶隨著他快步向前微微飄動,顯得瀟灑自在。「Geen probleem. Allein een paar minuten.(沒問題,才等了幾分鐘)」謝文傑等泰斯走到面前,側頭打量他周身上下,「Altijd zo knap.(總是那麼漂亮。)」泰斯露齒一笑,伸手把披覆前額的金髮往後撥,又指著大廳另一端的café,「你還有一個小時的空吧?喝杯咖啡?」謝文傑點點頭,拿起放在腳邊的手提行李。「你來開會一週,只有一個手提行李?」泰斯瞄了一眼那似乎沒裝多少東西的黑色行李箱。「我喜歡簡單明瞭。」謝文傑一笑,跟著泰斯走進café,兩人各自點了咖啡,在一個安靜的角落坐下。透過藍灰色的玻璃帷幕望出去,才過中午的天色極其灰暗。「你現在在哪裡?」謝文傑問,「還在呂伐登空軍基地?」泰斯端起面前的咖啡,「已經調到恩荷芬了。」「恩荷芬有空軍基地?我以為那裡只有民用航空機場。」「是軍民合用的機場。」「你不是飛F-16嗎?還是任務也改了?」「我飛F-35。」泰斯喝了兩口,嫌咖啡有點苦,打開桌上的糖罐,一下子扔了三四匙進去。「F-35?」謝文傑有點訝異,「我不知道荷蘭有F-35。」「你不知道的事多了。」泰斯一笑,「荷蘭是F-35研發的最初九個成員國之一,而且一直跟洛克希德馬丁公司關係密切,早在第一次世界大戰開打那一年就合作了。」謝文傑笑著搖頭,「軍事相關知識我真的缺乏。你是專業。」「恩荷芬也是北約的任務協調中心之一。」泰斯又補充。「北約……」謝文傑想起前兩天的新聞,「前天我看到新聞,說俄羅斯偵察機接近蘇格蘭領空,英格蘭戰鬥機趕快升空攔截。你在恩荷芬也遇到類似的狀況嗎?」「攔截俄羅斯的飛機?」泰斯聳肩,「常有的事。他們把北大西洋當成操練場,我們乾脆也拿攔截他們當不定期活動。」「專業的戰鬥飛行員果然與眾不同。」謝文傑伸手去拿糖罐。「好快,一下子就過了十二年。」泰斯放下咖啡,整個人往椅子裡靠,轉頭望著機場外肅殺的冬景。「是啊,一下就十二年了。」謝文傑啜著咖啡,想起醫學院畢業後來荷蘭做研究的往事。他就是那時候結識泰斯,當時泰斯是荷蘭皇家軍事學院的學生,渾身的散漫氣息,不像能夠順利成為戰鬥飛行員的樣子。他抬起目光,從泰斯金髮披覆的前額慢慢往下,經過鼻樑,來到微翹的雙唇。他想起當年多少次親吻這張臉,擁抱這個人,只是一切戛然而止。他結束研究回到台灣以後,這麼多年來他們只偶爾在他因公造訪荷蘭時見過幾次。今年他接受英國一個研究機構的邀約來到倫敦,預計要停留一年,直到明年夏天,參與歐洲的臨床研究,沒想到年底就有機會到阿姆斯特丹參加為期一週的會議,偏偏泰斯有任務在身,無法離開基地。「真可惜這週我都走不開,不能跟你好好吃頓飯。」泰斯收回視線看著他,「不過你這幾天會議也很忙吧?」「不忙。」他將視線從泰斯臉上移開,「我還有空逛梵谷博物館。」「傑,」泰斯突然伸手過來,壓住他要拿咖啡杯的手,「你下次來的時候,我們提早安排,一起去哪裡走走好嗎?」「嗯,好。有機會的話。」他低頭看著泰斯的手。「或者……」泰斯考慮了一下,「我下次休假去倫敦找你?」「也可以,你方便的話。」他的視線從兩人的手移到淺色的桌面。之前從糖罐舀糖不小心灑出來的白糖顆粒在桌面微微發亮。「你是不是想到阿黛……」他立刻抬頭打斷,「我不想談這個。」泰斯嘆了一口氣,放開他的手,再度轉頭去看玻璃帷幕外的落雪。不久後他也轉向戶外,剛好一個穿著亮紫色羽絨短外套和深褐色長靴的女子拉著手提行李走入雪地,長髮飄逸的背影就像兩人避談的主角。他趕快又將臉轉開。對坐無言有點鬱悶的咖啡持續了一個小時,然後泰斯送他直到出境檢查口。他要依照歐陸禮節和泰斯貼臉道別,沒想到泰斯略微側過臉,直接吻在他的嘴上。「……」他向後退了一步,睜大眼睛看著泰斯,不知道說什麼才好。「我會儘快安排,去倫敦找你。」泰斯也向後退了一步,「你等我消息。」謝文傑看著泰斯轉身離去,想起以前送他收假回軍事學院的情景。他走不到五步十步總會回頭,笑容滿面跳起來揮手。有一次他突然雙手圈起靠在嘴邊,隔著十幾公尺當街大喊「Ik houd van jou!(我愛你)」,讓滿街行人都莞爾回頭。「Ik houd van jou…」他看著泰斯的背影消失在出境大廳彼端,禁不住喃喃自語。現在回想起來,他已經錯過以同樣的話回應泰斯的時機。十二年前,他們的另一個死黨阿黛拉依德(Adelaïde)自殺身亡,在那之後他就放棄和泰斯的交往,泰斯大概也基於同樣心照不宣的理由而沒有強求。他不知道泰斯為什麼突然改變態度,也許是兩人驟然拉近地理距離的關係。阿姆斯特丹到倫敦的飛程只有短短的一小時十分鐘,之後謝文傑從倫敦希斯羅機場搭火車到帕丁頓車站。這裡是克莉絲蒂小說《命案目睹記》的起始場景,此刻擠滿穿著厚重冬衣的旅客,車站外是與阿姆斯特丹相似的白茫雪地。02 被囑託的奇怪病人Einsam wandelt dein Freund im Frühlingsgarten,你的友人獨自漫步在春日的花園Mild vom lieblichen Zauberlicht umflossen,沉浸在魔力的光亮多麼溫柔Das durch wankende Blüthenzweige zittert,在花枝間搖曳閃亮Adelaide!阿黛拉依德!音響傳來上個世紀中葉英年早逝的傳奇男高音芬德利希的歌聲,唱著貝多芬的歌曲〈阿黛拉依德〉,謝文傑差點因此把剛煮好的熱咖啡灑出來。他放下咖啡杯,起身要去轉台,門上忽然響起敲叩聲,有人在外面客氣叫喚:「謝醫師,你在嗎?」來人是跟他參與同一個臨床研究的心理學教授,六十多歲相當慈祥的女性,典型的英格蘭人,手中端著一組精緻的細瓷茶杯,裡面大概是紅茶,正冒著溫潤的熱氣。「早安,柏克教授。」謝文傑禮貌地問安,「沒想到你這麼早就到了。」安娜・柏克教授頭髮花白,顯得比實際年齡更長一些,在他看來就像個身材敦厚面貌和藹的阿姨,現在更是笑得眼角都出現皺紋。「這樣的天氣,待在家裡就和待在辦公室一樣灰敗啊。」她頓了一下,伸手指著角落的仿古收音機,「芬德利希?真是令人懷念的好聲音。」謝文傑本來想轉台,但客人喜歡的話,他當然只能將就。「我有事想拜託你。」柏克教授突然切入主題,「我想請你和我一個朋友的朋友做談話治療。」「教授,你開玩笑嗎?」謝文傑呆了一下,「我不能在英格蘭執業。」「確實有點為難,不過……」柏克教授點點頭,「這個病人是台灣人,我朋友覺得她最好以她更為習慣的語言深談她的問題。」「台灣人?」「嗯,留學生,還很年輕,才二十七歲。」柏克教授露出體諒的笑容,「這麼年輕的女性,總是難免在某些方面想太多。」「但我不能在英格蘭執業,教授。」他又重複了一遍。「你不能以精神科醫師的身份問診,但你應該可以透過我的介紹,認識一個新朋友吧?跟朋友聊天總是可以的。」「這……」謝文傑又呆了一下,「是不是有什麼內情?為什麼要以這麼不合常規的方式介紹治療師呢?」「坦白說,她是我兒子的外遇對象。」柏克教授一手扶著門框,身體微向後仰,先確認長廊裡沒有人能聽見他們的談話才開口。「啊?」謝文傑吃了一驚。他見過柏克教授的兒子,是個三十多歲相當俊朗的年輕人,也是精神科醫師,才剛展開他的職業生涯不久。想來剛才柏克教授所謂「我的朋友」,指的應該就是她兒子。「當然愛迪有很多可受責備的地方,不過比起責備愛迪,我更擔心喬安。」柏克教授解釋。「喬安?她的英文名字是喬安?」「嗯,她的中文名字我倒沒有問過。」謝文傑嘆了一口氣,低頭看著淺灰色地毯好幾秒鐘,又再抬起頭來。「好吧,教授,我答應你至少跟她見一面,幫忙做個初步的評估。」「你真是個貼心的年輕人。」柏克教授笑了,端起茶杯啜了一口,「那麼,你今天方便嗎?」「原來已經計畫好了?」他不禁失笑,「你知道我今天其實可以不用來的,沒想到來了就自投羅網。」「喬安就在我辦公室。」柏克教授頑皮眨眼,「你不反對的話,我現在就去帶她過來。」他看著柏克教授離開,也轉身回到堆滿文件和書籍的桌前,端起煮得不濃不淡的黑咖啡。芬德利希的歌聲繼續傳入耳中。Einst, o Wunder! Entblüht auf meinem Grabe,有一天,奇蹟啊!我的墓上會綻放Eine Blume der Asche meines Herzens.一朵來自我心灰燼的花朵Deutlich schimmert auf jedem Purpurblättchen:每一片紫色花瓣上閃爍著:Adelaide!阿黛拉依德!歌曲到了尾聲,帶著華麗感的鋼琴聲捎來不適合隆冬的沁涼。關掉收音機後有腳步聲從背後傳來。他回過頭去,門邊站著一個二十多歲的年輕女子,從頭到腳的服裝都是深色,一頭黑亮長髮襯托下,格外顯得臉色蒼白,那面貌卻令人驚艷。一對眼睛很有神采,鼻樑不太高但鼻形端正,上唇薄而微翹,下唇比較豐滿,下巴的形狀給整張臉增添一絲俏皮感。「請問是謝醫師嗎?」年輕女子果然口操台灣式的中文。她小心地關上門,轉過身來自我介紹,「你好,我叫陳喬安。」「陳喬安?」謝文傑有點反應不過來,「中文名字叫做喬安?」「嗯。大喬小喬的喬,平安的安。因為名字叫喬安,英文名字就乾脆叫Joan。」她說話的方式很特別,輕聲細語,但平和中隱含著緊張。「Well……」謝文傑點點頭,向辦公室中間的深色沙發比了一下,「請坐。喝咖啡嗎?我沒有茶……」「謝謝,不用了,我自己有水。」她坐在沙發一角,把一個容量還不到半公升的金屬製水壺放在膝頭。白色壺身沒有圖案,只印著橙黃色的SOAS(亞非學院)字樣,黑色旋轉式塑膠壺蓋上有類似鑰匙圈的裝置,掛著精緻的吊飾,是一隻黑白分明圓鼓鼓的史努比,雙手抱著一個紅心,一臉心滿意足。謝文傑端著咖啡在對面的沙發坐下,望著目光不知落在哪裡的陳喬安。兩人之間隔著一張深色玻璃面的矮桌,本來桌上空無一物,顯得冷清乏味,不過這裡的祕書好心在桌上鋪了一塊英國國旗花樣的手工拼布,還放了一小盆淺紫灰色的多肉植物,製造出一個相當療癒的空間。「請問你的中文名字是?」陳喬安抬起頭來,問了突兀的問題。「我姓謝,謝文傑──就是你想的那三個字。」「謝文傑……」陳喬安再度低頭望著膝蓋。謝文傑這才注意她身上那件縐紗長裙在這個季節似乎太過單薄,不過她在長裙下還穿著有些厚度的黑色毛襪,此外腳上那雙黑色皮靴似乎也有相當溫暖的羊毛內襯。「你的名字很普通,但是顏色很漂亮。」她微微一笑,「謝,文,傑,這是寶藍明黃寶藍的組合,很亮眼,非常燦爛。」「Synesthesia?」謝文傑點點頭,「你有聯覺?中文字的聯覺?」「我不知道別人怎麼樣,對我來說,只有名字才有顏色,一般的文句在我看來並沒有顏色。」「那麼,非中文字寫的名字呢?」「也有。請問你有英文名字嗎?」「Jeff Hsieh,Hsieh是拼成hs。跟你一樣,方便而已。」陳喬安微微皺起眉頭,「Jeff Hsieh,這跟謝文傑差很多。顏色不是很協調。Jeff是黃色系,Hsieh是灰色系……」「嗯,據說有些有顏色聯覺的人看到不協調的顏色會很難過。」「我會覺得不舒服,但不是因為你的中英文名字顏色不搭調的關係,而是因為……」「嗯?」她略微瞇起眼睛,好像要看進他的存在本身,「而是因為你的名字,不管哪個名字,顏色都跟你的人不一樣,中文名字差距最大,Jeff Hsieh跟你的人比較相近。」「你是說,你看到人也覺得有顏色嗎?」謝文傑有點驚奇,他還是第一次聽人說起這種「聯覺」。「Jeff Hsieh的顏色是……」陳喬安沒有理會這個問題,繼續微微瞇眼端詳他的臉,「很淺的黃褐色,很淺的……磚紅色,和……淡淡的灰色……」「那我的人是什麼顏色?」「淡淡的……」她彷彿大夢初醒,和他對上目光,「很淺的粉紅灰色。」「粉紅灰……」謝文傑睜大了眼睛。當年在荷蘭做研究時,在小城奈梅亨和阿黛拉依德比鄰賃屋而居的記憶浮現腦海。他們兩人的公寓同在地面樓的冰淇淋店上方,兩間並不相通,但都有適合春夏時節的南向大窗,只要推開窗戶向外探頭,就能輕易呼叫彼此。而阿黛拉依德的公寓正是一個充滿淺粉紅灰色的奧妙空間。淺灰色沙發上鋪著淺粉紅灰的毛毯。廚房餐桌上鋪著淺粉紅灰的桌布。客廳和書房掛了好幾幅她的油畫和粉彩,多半是淺粉紅灰為主色調的抽象畫。Einsam wandelt dein Freund im Frühlingsgarten…你的友人獨自漫步在春日的花園……Adelaïde!阿黛拉依德!他突然意識到對面的陳喬安跟阿黛拉依德有共通之處。同一類型的長髮,異曲同工的奧妙容貌,一樣的憂鬱氣質,還有一種他無從理解的玄妙心智。「Hello…?」陳喬安舉起右手凌空晃了一下,「謝醫師,你怎麼了?」「啊沒事……」他回過神來,「可能昨晚沒睡好,突然有點恍神。」「謝醫師,其實你的人很像某種動物。」陳喬安繼續原先的話題,「你應該是粉紅色的大象。」「粉紅色的……大象?」他呆了一下,「大象?」陳喬安認真地點頭,「當然這跟體型沒什麼關係,你的身材跟大象差得遠了。這是一種感覺。大象……是相當安定的動物,是吧?」他怔怔看著陳喬安,眼前再度浮現阿黛拉依德那些粉紅灰的抽象畫。突然間右眼眼皮跳了一下,讓他不由自主瞇起眼睛。「Anna沒有跟我說明詳情,如果你不反對的話,能不能告訴我你遇上什麼困難?」他放棄原先的計畫,乾脆地切入正題。陳喬安半低著頭,好像打量手中的金屬水壺,又或許是在看那隻心滿意足的史努比。「問題……其實沒有什麼問題……」她放開水壺,左手伸過去圈住右手手腕,謝文傑這才注意到她的右腕纏著紗布。「你慣用左手?」謝文傑問。「嗯?」他指著她的手腕,「你的右腕受傷了,也就是說,你是用左手傷到自己的,是嗎?」她直視他有五六秒之久,然後放開右腕,又恢復到雙手抱著水壺的姿態。「還痛嗎?」他又問了一句。「還好。」「給醫生處理過了嗎?」「沒有。傷得不深,清洗傷口消毒就好了。」「你知道Eddie已經結婚了嗎?」「你認識他嗎?」她低垂目光,好像刻意要在情緒上保持距離。「算不上。」他誠實以對,「在柏克教授家的party上見過一面,但我跟同事在聊天,沒跟他說什麼話。」「你有見到他太太嗎?」「沒有。可能她也在場,但沒有人介紹我認識。」他嗅到空中飄散的緊張感,在不到一秒的時間內就決定要撒謊,雖然他不擅說謊,職業歷練畢竟讓他回答得從容自然,「你見過他太太嗎?」「沒有。」她用手指戳了一下史努比,「聽說他太太很漂亮。」他想說「不會比你漂亮」,但這麼說的話立刻就穿梆了,而且這種話也不適合初次見面既不是朋友也不真是病人的陌生人。他把話吞了回去,但還是下意識在沙發裡略為調整坐姿。「他說他會離婚……」她抬頭望向辦公室彼端。那面牆上掛著一幅莫內的複製畫,還有一個時鐘,一方一圓佔據略帶米色的溫暖牆面。他不會離婚的。謝文傑不動聲色地看著陳喬安,回憶那天派對上的情景。愛德華・柏克與妻子互動親密,兩個人都顯得輕鬆愉快。他可以想像那樣的男人貪圖和年輕女學生一時歡快,不過這種話不適合由他在此時此地說出口。「但我知道他不會離婚。」她接著說,出乎他的意料之外,「我知道他不會離婚……其實我也只想維持這關係到我離開倫敦為止,但不知道為什麼,有時候我會突然間感覺很崩潰……」「Eddie自己是精神科醫師。他有對你的狀況說過什麼嗎?」「他說我是重鬱症。」「你自己覺得呢?覺得需要治療嗎?」「Anna勸我跟你談談。她說,如果需要藥物,Eddie可以私下給我。」「……」謝文傑不禁啞然。他可以想像柏克教授希望息事寧人,但這樣的安排畢竟是非法醫療,多少令他感到不安。「你覺得我需要吃藥嗎?」「我沒辦法光憑簡短的談話來判定你的狀況。」「要怎樣才能知道?」「我需要知道更多關於你的事,或許還需要做一下憂鬱症的評量。」「要怎麼做?」她突然積極起來,「我想給你治療。」「為什麼?」「因為你是粉紅色的大象。你是可靠的人。」「……」他不知如何回應,同時也被勾起好奇心,「那Eddie的人是什麼顏色?什麼動物?」「他不是什麼動物。他的名字是黃色和褐色,看起來很和諧,但他的人不是這個顏色。他的人就跟你的中文名字一樣,寶藍和明黃的組合,非常耀眼,那麼耀眼,難免就很危險了。」「聽起來,你光是靠你的聯覺就已經對這關係做出負面判斷了?」不過靠在沙發裡的陳喬安好像斷了線的風箏,對他的話失去了反應。她的目光落在某個地點,卻無從判斷究竟在哪裡。他一言不發地等待這個奇怪的年輕女子自己開口。「我是在一個party上認識他,大概一年半前。」她維持同樣的姿勢和目光,自顧自地說話,「那時候天氣很熱,七月底的某一天,真的熱得不像話,有同學邀我一起去劍橋……」劍橋。謝文傑確實有這樣模糊的印象。愛德華・柏克住在劍橋。「Cambridge,徐志摩是翻譯成康橋吧?」陳喬安突然岔題,收回視線看著他,「你應該知道那首詩,〈再別康橋〉?」「揮揮衣袖,不帶走一片雲彩?」「划船的時候,我跟他在同一艘船上。那艘船上只有我們兩個人。他撐篙,我坐在船的另一端。」謝文傑隱約捕捉到她的邏輯。她大概用徐志摩的〈再別康橋〉替代了記憶裡初見愛德華・柏克的情景。長篙一點,滑入河心,詩的情調美化眼睛所見的現實,再加上愛德華・柏克在她眼中光彩耀目,風度翩翩的精神科醫師於是沾染才華洋溢詩人的氣質。這可能表示她具有一種無可救藥的浪漫心智。撐一支長篙向青草更青處漫溯滿載一船星輝在星輝斑斕裡放歌……陳喬安好像落入深水,就此沉默下來。謝文傑放在辦公桌上的手機突然響了,把他嚇了一跳。來電的是泰斯,興沖沖說下週有空,可以造訪倫敦,他厭倦了飛機,打算從布魯塞爾搭歐洲之星海峽隧道列車過來。「你講的是什麼語言?」陳喬安望著結束通話的謝文傑。「荷蘭文。」他放下手機,又看了一下手錶,「今天談到這裡為止吧。你方便的話,本週之內我們可以再談。」「你剛才是跟女朋友講電話嗎?」陳喬安突兀地問。「女朋友?不是。」謝文傑有些錯愕。他不想洩漏自己的私事,但當年泰斯蹦跳起來叫喊「ik houd van jou(我愛你)」的情景驀然浮現心頭,他竟然因此有些不好意思,還好到了這個年紀已經不大會臉紅了。「那,後天,後天你有空嗎?」她雙手捧著水壺,站起身來,又在瞬間轉移了話題。約好後天上午的時間,謝文傑客氣地替陳喬安開門,看她轉往長廊彼端柏克教授的辦公室。那長髮的背影帶給他強烈的既視感,彷彿看的是已然不在人世的阿黛拉依德。雖然髮色迥異,身高有些差距,步伐也不盡相同,但那當中就是有什麼說不上來的東西,讓他不斷將兩人聯想在一起。「你回台灣後會執業嗎?」某個炎熱的夏天,他和阿黛拉依德靠在各自的公寓窗邊,吃著各自的冰淇淋,漫無目的地閒聊。阿黛拉依德吃的是粉紅色的草莓冰淇淋和藍綠色的薄荷冰淇淋,他的是焦糖和香草,跟她的相比,他的杯子顯得相當清淡。「會啊,不然我幹麼學醫?」他伸長手臂,從她杯子裡舀走一小塊草莓冰淇淋。「可惡!」阿黛拉依德馬上反擊,也從他的杯子裡舀走一片焦糖冰淇淋,一入口就皺起眉頭,「這好甜啊!太甜了!」「冰淇淋當然甜啊。」他又舀來一塊薄荷冰淇淋,那種沁涼確實適合盛夏。「當精神科醫師……」阿黛拉依德望著他,好像難以想像他當醫生的模樣。「我當醫生,泰斯當飛行員,你呢?」她聳肩,「繼續畫畫吧。」阿黛拉依德是天生的藝術家,畫作裡有什麼渾然天成的東西,規則或技巧也沒能束縛她。但那當中也有什麼危險的東西,好像叢林裡發著幽光的眼睛,可能在某個不經意的瞬間釀成大禍。再回神時長廊已經空無一人。米色牆面掛著聊備一格的攝影作品,淺灰色地毯向遠端延伸,顯得格外冷清。他關了門,慢步走回桌邊,摸了一下桌上的手機。今天週三,泰斯下週一就到倫敦。剛才電話中沒提到住宿的事,想來是要在他那邊借住。「怎麼辦呢?」他用指節敲叩手機,自言自語,「幫他弄一張便床放在客廳,還是……」淺灰色百葉窗外突然亮了起來。他抬頭一望,清晨開始的飄雪已經停了,灰霾的厚重雲層出現破口,積雪反射日光格外明亮。他起身走到窗邊,用一隻手指壓下一片窗葉,透過那空隙望向兩層樓下的中庭。這個小型研究所棲身泰晤士河畔一個少人問津的角落,倒是離赫赫有名的倫敦國王學院不遠,建築厚重典雅,卻也因為時光而多了一分沉重,好在鋪著深色石磚的中庭路面被積雪覆蓋,少了肅穆,顯得輕鬆許多。兩個衣著厚重的研究人員踏雪而過,留下藍灰色輕淺的步伐線。他放開手指,窗葉彈回原處,深淺相間的條紋再度切割淡淡的中庭景色。

繼續閱讀 客服時間:週一 ~ 週五10:00 - 18:00(國定假日除外)

客服電話:02-6633-3529

客服信箱:mf.service@mirrorfiction.com

© 2026 鏡文學 Mirror Fiction All rights reserved.

鏡文學 App

好故事從這裡開始