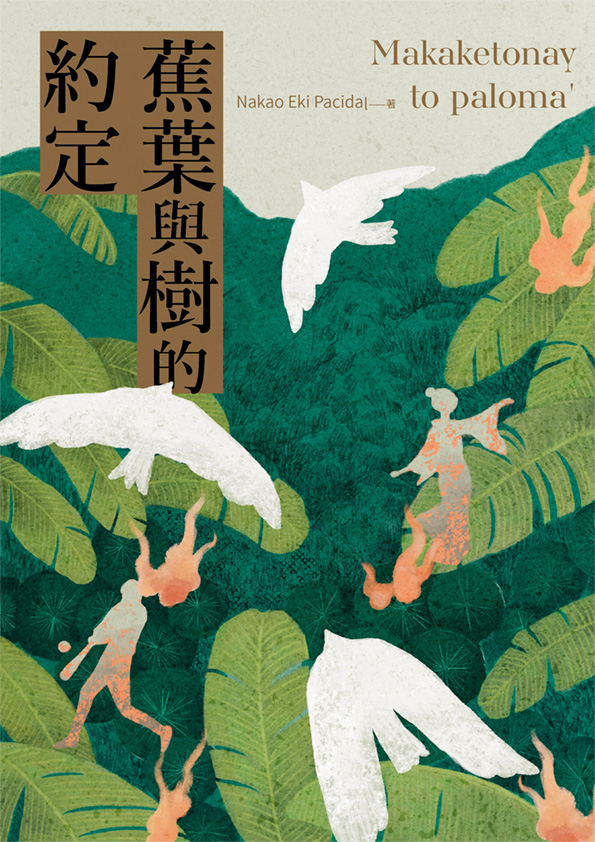

以能高野球團為靈感,《蕉葉與樹的約定》講述的是兩名馬太鞍青年的遠行與承諾,其中交織著原住民少年們對自我的追尋,同時也承載作者 Nakao Eki Pacidal 回望部落記憶、尋找自我位置的溫柔探問。

在本篇訪談中,Nakao 聊到這部作品的創作緣起、如何理解棒球在殖民時代下的意義、選擇以虛構重構過往的理由,以及她與部落的記憶和連結,也讓我們更貼近她筆下跨越時空的情感核心。

編輯:當初為什麼會特別選擇 1920 年代日治時期的能高團(高砂野球隊)作為故事的主要背景和題材?

Nakao:我會寫這個是主要是因為 KANO 的關係。

在 KANO 上映之後,我們太巴塱的一個弟弟正在拍紀錄片,他說 KANO 不是台灣第一個本土球隊,能高團才是。

我是從他那邊才知道很多能高團的事情,那時候就在想說 KANO 帶起一個風潮,說不定有一天也會有人要拍或是寫能高團的故事。

所以這個想法大概十年前就出現了,但一直不知道該怎麼做,直到近兩三年我才向鏡文學提案,然後提案通過就一定得要寫了(笑)

編輯:那 Nakao 覺得相較於 KANO,能高團對於原住民的意義是什麼?

Nakao:KANO 因為是學校球隊,球員有各種背景;能高的球員都是阿美族,而且他們原先都是在海灘做工,所以它比 KANO 更能凸顯原住民在殖民時代的處境。

對於日本人組織原住民球隊這件事,我在書裡採用的是部落弟弟在田調時訪談林桂興遺族的版本,梅野和江口其實已經打算利用野球作為宣傳工具,所以要林桂興在苦力裡面找尋找有天份的青年,也就是說,組織球隊這件事打從一開始就帶有很強烈的利用性質。

在那個時期,日本人對待阿美族算是溫和的,但即使是在溫和的手段之下,日本人還是以殖民者的身份毫不留情地利用這些族人,這個相較於泛泰雅慘烈的戰爭經驗,是比較容易被忽略的。

戰爭能很清楚的體現殖民的殘酷,但棒球看起來是無害的運動,其實也是一個殖民的工具,這是棒球對於原住民的另一層意義。

編輯:但為什麼這個故事沒有聚焦在棒球本身,反而著墨更多情感層面的內容?

Nakao:因為它本來就不是關於棒球的故事,如果那時候台灣島上有任何其他運動都是成立的,甚至不需要是一個運動。

在撰寫這部作品的時候,我主要想表達的是,角色們在殖民情境下,需要找到一個施力點證明自己,所以棒球確實不是重點,重點在於「想要證明自己」的心境。

編輯:因為現在是長期居住在荷蘭的狀態,在寫這部小說的時候,用了哪些方法重現部落的文化和樣貌?

Nakao:小說裡其實沒有提到太多過去的馬太鞍,因為他們一直都沒有回去(笑)

但即使真的有需要去描寫,我覺得應該也不成問題,因為這不像做田調那樣坐下來說以前的部落怎麼樣,而是每天每天和長輩聊天,這完全是身體記憶的一部分,所以要寫的話也沒有問題。

編輯:故事裡有很多歷史內容,也用了很多日文和阿美族語,一般來說是會透過註解來輔助理解,但在書前的編輯室報告裡,有提到這本書選擇「不加入註解」,想問問 Nakao 的考量是什麼?

Nakao:首先,我的原則是不拿史料來建構原住民角色。

在原住民沒有文字的時候,記載這些過去的多半是外人、是殖民者,如果把這些史料直接取用的話,等於在重新聲明這個殖民框架,這是一個鞏固的過程,所以我是反對用殖民史料來寫自己文化的。

選擇不加入註解是同樣的原因。

我沒有辦法忍受在一個框架之內前後矛盾,這就像是,我說我反對用史料來寫原住民,所以我虛構了這個故事,但我又加了很多註解去強調它的真實性,這樣虛構就會被弱化,很可能會讓讀者以為我說的就是歷史。

當然,也許讀者在閱讀過程還是會這麼認為,但至少我自己在理論上不能出現矛盾,所以我才堅持不使用任何註解。

另一點是,其實仔細看,有哪一個註解是真的必要的嗎?

我覺得沒有。我在寫的時候很留意,有些東西讀者看過去可能不確定是什麼,但只要透過前後文知道大概的意思,就足以讓他繼續讀這個故事,這樣就可以了。

編輯:小說中的其朗和樹兩人都是在馬太鞍出生,也都受過日本教育,但他們在看待部落傳統文化(比如年齡階層)這件事似乎有一些差異,我們很好奇 Nakao 是怎麼看待這個部落傳統文化這件事?

Nakao:我想先說其實我覺得其朗和樹對傳統文化的觀念,沒有很大差異,樹之所以好像顯得比較成熟、理解其中的道理,只是因為他已經走過人生的時間,現在以鬼的身份回頭重新看。

那在其朗只有 17 歲的年紀來說,他已經算是思慮很周到的了,如果他的故事再延續個五年、十年,相信他的態度也會有所轉變。

那因為其實在部落,年齡是絕對的權威,像我們這些運動份子在外面做一些很叛亂的事,回到部落還是得乖乖聽話。

過去有一次,頭目還曾經把我們叫回太巴塱痛罵一頓,我是女生還比較好,那時候我的弟弟還曾經被哥哥們集體毆打,好長一段時間都會做惡夢。

所以進行原住民運動需要很大的精神韌性,我們時常會卡在部落和外界之間。

編輯: 有想過要改變這些部落內部的規則嗎?

Nakao:有啊,但我們不會想要用破壞性的手段。

像我們之前做的一些運動,就是讓老一輩的人透過新聞媒體,知道年輕人的想法。畢竟如果直接在部落裡說的話,哥哥會壓著你的聲音,長輩們聽不到你講話。

但不管怎麼樣,這都是阿美族社會結構裡很重要的一部分,我們不會想要直接破壞它,而是透過在外界發聲,讓這些不同的聲音傳回部落,會是比較好的方式。

編輯: Nakao 有沒有想對原住民青年說的話?

Nakao:我鼓勵年輕人去走自己的路。

可能你要花很多時間去摸索,到底是哪一條路是適合自己的,或是自己真正想要的,有些人很晚才知道自己真心想要的是什麼,但不管你是很清楚自己的路,或者是不清楚自己的路,總而言之,你就是得花掉人生一部分的時間,去找到原住民對你來說真正的意義。

有些人覺得他是一個文化概念,但它不是,它是一個政治身份。

原住民的對面永遠是殖民者、是殖民國家,但這也不代表所有的原住民在碰觸這個概念的時候,都要去走政治運動的路線,像我就是從原住民運動,慢慢過渡到寫作。

如果要說什麼的話,我會告訴年輕人:反正你有一天一定會發現自己的路,你就去摸索。

那也有可能一條路走了很久,像我過去在學術上一條路走了很久,發覺這不是我真的很想做的,那也不要覺得是浪費時間,因為它到最後一定會回饋到你身上。

(下篇待續)

企劃 / 品牌企劃部 巫昱昕、黃昱哲

訪談 / 文學開發部 江炫霖

延伸閱讀:從角色的目光望向家的方向 ── Nakao 談《蕉葉與樹的約定》的人物靈感與情感想像(下)