我的屋下,就像從前阿爸的寮仔——散文家吳鳴與他的客家記憶

客家委員會與鏡文學合作「客語文學作家創作計畫」,邀請七位知名創作者參與,以一年為期,創作客語小說、散文與詩歌,包括小說家李旺台、甘耀明、高翊峰,散文家吳鳴、張郅忻,詩人羅思容、張芳慈。期待客語成為當代的文學語言,激發客家文化的生命力,讓客語延續綿長。

七部作品將於2026年(民115年)發表,鏡文學特別在創作中期採訪這七位作家,談及客語在作家的生命歷程中的意義,以及客語創作為作家們帶來的思考與啟發。

許多剛退休的人,日子突然閒下來,容易找不到重心,但這對散文家吳鳴而言完全不成問題。

吳鳴去年剛卸下在學術界多年的政治大學歷史系教授身分,離開校園,回到自宅,同樣一刻也沒閒下來。畢竟屋裡早已被他擺佈成喜歡的樣子:偌大的客廳沒有沙發,放了一張兩公尺長書案和一公尺四方的邊桌,筆架懸掛數排毛筆,桌邊層層疊疊著宣紙,每天寫書法;桌子前方擺著兩台黑膠唱盤、兩台盤帶機和兩套音響,方便聽古典樂寫樂評。

屋子裡有擺滿書和音樂磁帶的書櫃,有咖啡烘豆機,有一整排菸斗收藏與一罐罐菸草,有親自開車從烏來山區提回來飲用的山泉水。吳鳴本來就興趣廣泛,又講究生活細節,為了方便,平日所需,就直接擺在眼前。

▲ 吳鳴興趣多元,從音樂、書法、品茶、到飲食文化,樣樣專精。

▲ 吳鳴興趣多元,從音樂、書法、品茶、到飲食文化,樣樣專精。

「有些人會用櫃子把東西收起來,但我把喜歡的、生活常用到的東西直接裸露陳列出來。」吳鳴漸漸發現自己很像阿爸,「就像以前客家農家放工具的『寮仔』,通常放牛車、鐮刀、肥料等東西,我爸爸的寮仔也是把工具全部擺出來,一眼就能看到東西在哪裡。」

客廳邊的小餐桌上擺著茶具。吳鳴泡茶有一定的流程,就算是輕鬆的生活茶,也精確地彷彿化學實驗:先將慣用的茶壺放在秤上,放入茶葉,注入剛剛煮滾的熱水,計算時間,倒出茶湯,確認茶葉吸收的水量,再計算下一注水要倒多少。如此反覆幾注水後,再把沖好的茶倒入茶杯裡。茶杯裡黃澄的茶湯顏色,是口感溫潤醇厚的烏龍,條理分明的工序,為的就是希望泡的茶能維持穩定萃取品質。

這也很客家。吳鳴說:「客家人就是每件事都做得條理分明。」

擅長下廚的他,用熟悉的客家飲食舉例,例如客家重要的米食文化「粄」。「學老人的粽子都用麻竹葉包,整串都是麻竹葉粽,打開來才知道裡面到底是鹹是甜還是什麼口味。客家粽會用不同的葉子,粄粽用月桃葉,鹹粽用桂竹箬,鹼粽用麻竹葉,整串掛起來清清楚楚,想吃什麼口味就拿哪一顆。」

吳鳴細細講解,客語、華語、學老話三聲道齊發,流利地交替使用,解釋客家作法的獨特之處,語氣帶著自豪。畢竟對他而言,客家人的確有很多值得自豪的特質。

▲ 吳鳴家中擺著專業音響、黑膠唱盤和盤帶機,常常播放聆賞。

▲ 吳鳴家中擺著專業音響、黑膠唱盤和盤帶機,常常播放聆賞。

移民村成長,自通語言多聲帶

吳鳴本名彭明輝,來自花蓮豐田,但父母親兩邊家族其實都來自新竹竹北,是到了他父親這一輩,父親與屘叔才帶著阿公阿婆,在二戰剛結束的1946年,舉家從新竹湖口翻山越嶺,搬到花蓮拓墾。

那時已經是花蓮豐田(如今的豐裡、豐山、豐坪三個村落)的第三波客家移民,只能買到種植環境不佳的「濫仔地」,經歷一段艱辛的拓墾,經濟狀況漸漸穩定後,吳鳴的屘叔和阿公阿婆留在原本的房子住,阿爸阿姆帶著二姊遷出,另外在附近蓋一間屋子,隨後三姊、長子吳鳴和小妹才接著誕生。

豐田有好幾處客家聚落,吳鳴的家族因為來自新竹湖口,說的是海陸腔,但生長在移民村裡,人們來自四面八方,自然是各種語言都會接觸;住隔壁的淵姨丈家講四縣腔,附近的外省家庭又講外省口音的華語,再遠一點,還有不少說著學老話的學老人。

在移民村裡的客家人,各自從不同的家鄉移居到豐田,很自然地彼此協助和交流,村子裡要辦桌,各種喪葬和喜事,會有許多客家班的人來「𢯭手」(幫忙,海陸腔:tenˇ shiuˊ),吳鳴自然就熟悉各種語言腔調,切換自如。就算是政府要求「禁說方言」的年代,東邊的花蓮天高皇帝遠,不太會嚴格管,也形成吳鳴無師自通的多語環境。

例如海陸腔轉四縣腔,主要是重音位置不同,像是「讀書」,四縣腔說「tug suˊ」,海陸腔說「tugˋ shuˋ」。「四縣腔重音擺在後面,海陸腔重音擺前面。只要願意講,久了就會掌握住,其實不難。海陸客碰到四縣客,通常都會自己轉腔。」

像是他流利到可以上課和演講的台灣台語,客家人習慣稱「學老話」(海陸腔:hogˋ loˊ faˇ)。「小學時我們班上的『大的』(台灣台語:tuā—ê),正好是學老人,雖然班上客家人比較多,但因為『大的』比較強勢,所以我們都會講學老話。」

最有趣的,是他其實操著一口字正腔圓、毫無客家腔,也不「台灣國語」的華語。「我如果假裝自己是外省人,看到我的外貌和我說話的樣子,還真的沒有人會懷疑。」甚至,很多人初次見面時,第一時間不會想到他是客家人,反而會問他:「是不是外省人?」

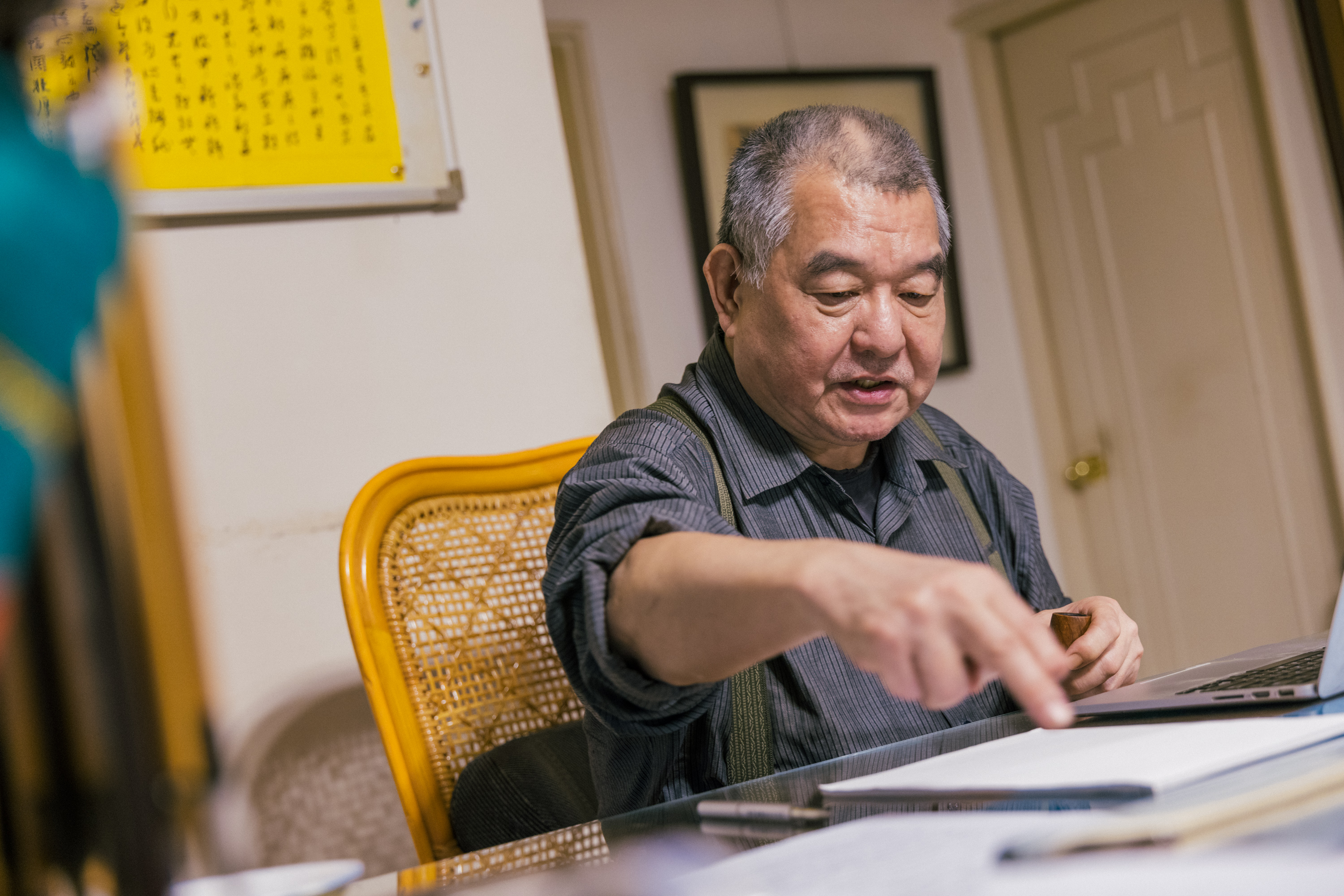

▲ 吳鳴的爽朗個性和字正腔圓的華語,甚至會被誤以為是外省人。

▲ 吳鳴的爽朗個性和字正腔圓的華語,甚至會被誤以為是外省人。

客家記憶,寫入國中教科書

縱使有著能在不同環境、面對不同對象都切換自如的語言天份,吳鳴也沒有刻意隱藏自身的客家身份,對於客家的記憶和文化上的細節,更是如數家珍。畢竟在一個多文化、多元族群的環境裡,語言、飲食和民俗祭祀最容易彰顯身份認同。

例如,吳鳴在花蓮豐田的小學,真的沒怎麼嚴格「禁說方言」。班上的客家人多,小學生們私下常講客語,彼此更會互相幫忙掩護。被老師抓到講方言的人也不是掛牌子,是回家讓媽媽在制服口袋上縫釦子,講一次就縫一個,守規矩之後,老師再用剪刀把扣子剪掉。

例如,記憶裡,花蓮沒有客家戲班,客家戲班主要來自苗栗,也可能因為這樣,客家大戲、客家山歌,用的客語都是四縣腔。久久一次在村子廣場能看到四處巡迴演出的三腳採茶戲、撮把戲等,也是以四縣腔客語為基礎。偏偏只有「做司公」(台灣台語:tsò-sai-kong),客語說「做齋仔」(海陸腔:zoˇ zaiˋ er),要喪葬祭祀的時候,才會講海陸腔,也讓吳鳴百思不解。

還有,在客家人的經驗、以及在客語中,實際上沒有現在稱作台灣台語的「台灣話」概念,向來只有「學老話」的稱呼。不同的身份認同、成長經驗,以及作為大環境裡的多數或少數族群,「台灣話」這個名詞,帶給客家人與學老人不太一樣的感受。

1997年時,吳鳴便在與中研院研究員林富士合力編撰的國立編譯館版本「認識臺灣(社會篇)」國中教科書當中,提到客家「三腳採茶戲」,把台灣的客家文化寫進課本裡。這套「認識臺灣」教材問世後,曾在當時的政壇掀起一陣統獨爭論的政治風暴,用不過五年左右,又很快地在教育改革「九年一貫課程」施行後併入新課程,完成階段性任務。

但從2025年的此刻回頭看,當時那套官方教材,卻是台灣自戒嚴時期禁說方言以降,終於重新正視社會存在多元文化的濫觴。

▲ 吳鳴對於客家文化如數家珍,在散文中細細刻畫。

▲ 吳鳴對於客家文化如數家珍,在散文中細細刻畫。

客家大家族的離散與悲歡

吳鳴之前在散文集《秋光侘寂》、飲食隨筆《歡喜來煮食》中,都用華語為主、混雜少許客語的方式,寫過不少自己家族遷徙的歷史,描寫拓墾與「蒔田」(在客語有名詞「田裡種稻子」和動詞「插秧」兩個意思)的艱辛。在這次受邀參與客委會與鏡文學合作的「客語文學作家創作計畫」,吳鳴將在全新的散文集《豐田歲時記》,細細描寫半世紀前的久遠記憶中,帶著離散經驗的客家家族故事。

繁茂的大家族故事中,必然有著許多枝節,在關鍵時刻的選擇,可能帶來原先沒有預料的結果。但人世間的事,有時太難講得很清楚。例如吳鳴的父母,在戰後舉家帶著長輩和剛出生的下一代移居花蓮時,卻沒有帶上因為傳統「抽豬母稅」習俗、被送到母親娘家生活的大女兒,造成吳鳴的大姊對生父生母之不諒解。

例如吳鳴國中畢業後自己回到新竹竹北,第一次去姐婆(外婆)家,才終於見著母親娘家的其他親戚。母親更是在移居花蓮後,晚年因病不良於行,少有機會長途跋涉「轉妹家」(回娘家)。「對拓荒者第二代的𠊎來講,同原鄉親友个疏離,乜係沒奈何。」(對拓荒者第二代的我來說,跟原鄉親友的疏離,也是無可奈何。)

再往上追溯一輩,也還有更多送養、收養等等,說不清的故事。家族很大,卻為了生計,各自散落在不同的地方。

▲ 吳鳴在散文集《豐田歲時記》,紀錄父母輩從新竹移居花蓮拓墾的艱辛。

▲ 吳鳴在散文集《豐田歲時記》,紀錄父母輩從新竹移居花蓮拓墾的艱辛。

書寫家族、客家記憶,對吳鳴而言並非難事,但要用客語為主來書寫,卻很困難。雖然客語、學老話、華語都能流利運用,但書寫的文字畢竟長期以華語為主,若要寫客語,又還是要顧及非客家讀者的閱讀感受。

一方面希望「我手寫我口」,忠實呈現客語的說法,另一方面又希望保有散文書面文字的典雅。「變成要處理好幾遍,第一遍要先把文章寫好,第二遍把客語字處理好,再來第三遍,則是思考要怎麼調整,讓讀者能看得懂,也要用客語念出來一次。全部處理好,要花比寫華語多上三到五倍的時間。」

由於使用的電腦對客語字的輸入法支援不足,吳鳴於是一邊寫,一邊先將運用到的客語詞彙做成表格,方便寫到的時候直接複製貼上。或是先用其他字取代,之後再一次全部置換。

連創作也是,跟生活一樣,把需要的工具整理出來,客語詞彙一一陳列,條理分明。

吳鳴在稿紙上畫出豐田的地理位置。他使用的稿紙,源自他在27歲時設計的規格,再請人印製而成,一用數十年:採用80磅模造紙,能用鋼筆墨水書寫,一行固定20個字,提醒自己不要寫長句;每行中間保留同樣間隔,方便增補細節。後來變成他固定印製使用的稿紙,甚至做成筆記本,能攤平書寫,更方便隨身攜帶。出版界好友初安民也跟他學,照著規格,印製使用。

吳鳴笑說,他已故的老友康樂曾說他「除了歷史,其他都是專家」。他覺得老友說得很對。

▲ 吳鳴做事講究細節,連使用的稿紙,規格都是自己設計印製。

▲ 吳鳴做事講究細節,連使用的稿紙,規格都是自己設計印製。

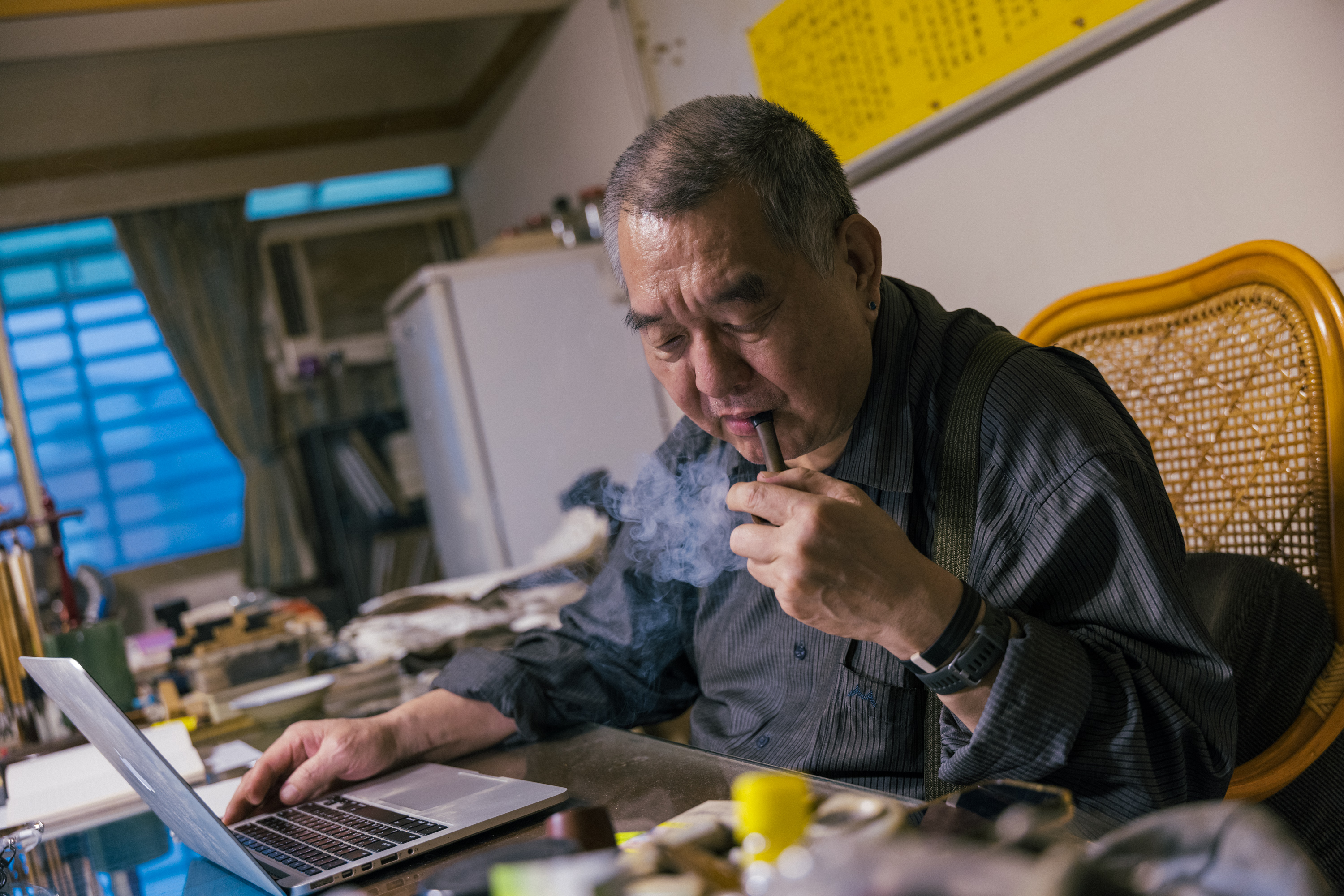

▲ 吳鳴自政大退休後,專注創作,過著充實的退休生活。

▲ 吳鳴自政大退休後,專注創作,過著充實的退休生活。

撰文 許文貞 ◆ 攝影 桑杉學 ◆ 責編 林潔珊